|

|

>>> S. P. del Regno Lombardo Veneto

>>> S. P. del Ducato di Modena

>>> S. P. dello Stato Pontificio

>>>

S. P. della Toscana

>>>

S. P. del Regno di Sardegna

>>> S. P. del Regno delle due Sicilie

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |

la guerra di CORSA nel Mediterraneo

La fortificazione delle città

Nel corso del cinquecento si rafforzarono le fortificazioni di Messina, Catania, Palermo, Augusta, Milazzo, Trapani, Siracusa, Lentini, Lipari, Favignana e altre città come il forte del Molo di Girgenti e Sciacca e Licata..

I soli lavori di difesa non rendevano sicura una città. Si dovevano armare i forti e le muraglie con cannoni e questo complesso di lavori lasciava molto deludenti le aspettative dei cittadini.

D'altra parte questo tipo di difesa delle città maggiori evitava l'offesa contro di queste ma l'evoluzione della guerra di corsa indicava chiaramente che gli attacchi venivano condotti o contro il rimanente litorale oppure con assalti in mare. Contro questo tipo di guerra vennero costruite le torri di guardia e di avvistamento.

Nel 1535, durante il viceregno del Gonzaga, allo scopo di rendere più difendibile la città di Trapani, venne aperto un fossato, dal lato della terraferma, così da farla apparire come un'isola. Inoltre furono avviati i lavori di ampliamento e rafforzamento del castello della Colombara, mentre dalla parte del porto venne edificato il bastione impossibile.

La costruzione di nuove fortificazioni, mura, muraglie, forti e antemurali continuò nel tempo. Nel 1670 venne costruita la torre di Lignè, legata al nome del viceré del momento.

Sia le fortificazioni vere e proprie sia il completamento con le armi di offesa (cannoni), sia infine di personale da addestrare e rendere abile fu un continuo desiderio delle città siciliane per tutto l'arco dei due secoli, il XV e XVI, che seguirono. La causa pare sia dovuta in massima parte alle entrate del regno che andavano destinate ad altri scopi.

Le torri di guardia

Tra la fine del quattrocento e la metà del cinquecento cominciò la costruzione di torri di guardia per l'avvistamento delle navi corsare.

Alla fine del 1700 erano circa 200 le torri costruite di cui 37 a carico della deputazione del regno e le altre da parte delle Università (città) o dei privati proprietari di vasti feudi limitrofi al mare.

Una parte delle torri erano guarnite di artiglieria. La forza era di tre o quattro soldati "acciò dormendo uno vegliasse l'altro". Le torri dell'università e dei baroni erano meno affidabili per la possibilità di dare incarico ad altre persone del servizio. (16)

L'armamento individuale delle guardie era costituito da schioppi e spingarde.

Anche per i guardiani delle torri si riscontrano deficienze che pare derivino dal fatto che questi cercassero mezzi di sussistenza alternativa lasciando incustodite le torri. La segnalazione del pericolo avveniva in due modi: quelle armate di cannone avvertivano con lo sparo del "mascolo" (17) , mentre le torri di osservazione, sprovviste di artiglieria, avevano nella parte terminale della torre una o più fascine di legna da accendere in caso di avvistamento sospetto. L'avviso veniva fatto il giorno con combustibile bagnato (col fumo) e la notte con l'accensione della fascina (col fuoco). Questo sistema è rimasto inalterato nel tempo.

La mancanza della sorveglianza da parte degli addetti alla torre, detti torrieri, in caso di scorreria e predazione, era punito con la carcerazione. In qualche raro caso interveniva il viceré per imporla. Dato che esistevano torri della deputazione (statali) e dei particolari (dei feudatari) è probabile che vi siano state delle differenze nel castigo a seconda del soggetto giudicante.

Data la gravità del "delitto" è probabile che la pena sia quella della "galera". Con questo termine si intendeva chi era stato condannato a remare nelle regie galere. In questo caso era difficile salvare la vita per le condizioni durissime degli "addetti" alla voga.

Nel 1804 venne ordinata una ricognizione delle torri di guardia della Deputazione esistenti in Sicilia. Da questo elenco si ha l'indicazione delle Torri munite di armamento di offesa (cannoni). Non sono censite tutte le torri (per esempio manca la Torre di Ligny) e mancano i Forti con qualche eccezione (la Colombara di Trapani era un forte e non una torre) e infine mancano i Forti di Favignana e Marettimo.

L'elenco generale delle torri è ripreso dal volume del Villabianca "Torri di Guardia dei litorali della Sicilia".

Tra parentesi quelli riscontrati con diversa denominazione e quelli non segnalati dal Villabianca (Acqua dei Corsari, Ligny, eccetera)

C'erano voluti due secoli per completare la torri di difesa dell'isola. L'assistenza delle torri, di quelle armate di cannone, era un aiuto specialmente per il piccolo cabotaggio e per le barche da pesca.

Nel periodo dal 1778 al 1810 su 175 tentativi di cattura in mare o sul litorale 62 sono state tentate in vicinanza, o rifugio, presso una torre munita di cannoni. In 48 casi l'intervento della torre fece desistere i corsari o salvò l'equipaggio con perdita della barca da pesca.

Il record delle difese, dieci, è detenuto dalla Torre Felice, nel litorale di Siculiana.

La difesa in mare

Un così esteso fenomeno di pirateria, durato nel tempo, avrebbe imposto la formazione di una buon numero di navi addette alla caccia dei velieri corsari.

Per vari motivi la flotta siciliana non raggiunse mai quello sviluppo necessario. La guerra di corsa fu un incentivo a questa carenza.

A questa scarsezza di mezzi si aggiunga la poca voglia di combattere che spesso avevano i comandanti delle navi siciliane.

A titolo di esempio si riporta il modo di non agire della flotta congiunta spagnola, sicula, napoletana, maltese dislocata nel porto di Messina che assiste senza lasciare l'ancora al saccheggio di Manfredonia nel 1620. (18)

Il 6 settembre 1762 apparvero sei legni barbareschi segnalati dalla torre di guardia di Monte Pellegrino. Dice il Villabianca: "...essi algerini che invasero la nascente allora popolazione di Ustica e 42 persone fecero schiave....due galere che si trovavano ancorate al molo e di una tartana alla cala di Piedigrotta, le quali uscite in campagna, per viltà dei capitani, si diedero appositamente tempo per non incontrare i trionfanti corsari" (19)

In generale la difesa in mare con una adeguata flotta non venne perseguita dagli spagnoli. Questi impegnati nei mari nordici, nel mediterraneo occidentale e in atlantico facevano ricorso anche alle navi siciliane per i loro scopi, lasciando esposte le coste siciliane alle scorrerie.

Rimaneva come difesa l'iniziativa privata della guerra di corsa da parte con la legalizzazione di questa discutibile attività che veniva enunciata come contrasto alle "incursioni barbaresche" ma che aveva come spinta il profitto e quindi la preda sicura e non la caccia e la cattura di un bersaglio mobile che comportava rischi notevoli.

La guerra di corsa poteva intendersi come una ritorsione che aveva una forte componente di natura venale. Sotto la bandiera della salvaguardia della fede cristiana e delle coste si nascondeva una precisa componente lucrativa che alla fine diventava la molla essenziale.

Parrebbe che non sia cambiato poi molto dai tempi andati. La componente religiosa non è più così forte come in passato.

Ma la guerra di corsa non era diretta a salvaguardare le coste, ma sopratutto a predare a sua volta. Una sorta di "patto fra galantuomini" si instaurava tra pirati dei diversi schieramenti con zone franche sia in nord africa sia in Sicilia.

Le isole di Favignana e Marettimo, Lipari e altre località erano posti in cui esisteva una zona franca per tutti i corsari nel mediterraneo.

La cattura

Il modo più "normale" per diventare schiavi avveniva con l'assalto, o l'arrembaggio, di una nave. In questo caso le prede erano trasbordate sulla nave corsara e avviata nei porti della barberia.

Non sempre chi era a bordo di una barca predata riusciva a fuggire. Una testimonianza viene da una lettera di Sciacca del 19.8.1798: "Quest'oggi è arrivato in questa P.ne (Padrone) Giovanni De Malva della Pantellaria, il quale trovandosi vicino alla torre di codesta colla sua feluga col carico di mobili, ed utensili di casa, fu la notte scorsa delli 14 agosto ad ore cinque, dietro ora una circa di fuoco, depredata da un legno barbaresco con aversi soltanto salvato d° padrone, e tre marinari, e due passeggeri, ed altri otto marinari, ed un passeggiere restarono nella suddetta feluga depredata."

Un'altra testimonianza, del modo di operare dei corsari, ci perviene da una comunicazione del 25.1.1804 da Siculiana: "Questa mattina all'ore undeci circa trovandosi alcune barche perschereccie a pescare da parte di ponente furono inseguite da una altra barca detta di ragno, dalla quale li nostri marinari non aveano preso alcun sospetto, ma che si era effettivamente distaccata da uno sciabecco turco, quale barca raggiunta una delle nostre, la fece preda con n. 3 uomini in essa."

Un altro modo con cui si diventava preda, avveniva a terra, magari coltivando la terra. Una improvvisa scorreria a terra dei corsari e il gioco era fatto, come ci evidenziano le lettere che i responsabili (Giurati) dei comuni rivieraschi mandavano in giro per avvisare del pericolo.

E di seguito la descrizione di una cattura a terra nell'ottobre 1802: "La notte de' 11 albascendo li 12 ottobre li barbari fecero disbarco nelle terre di Forgione, e nell'altro di… territorio di Modica, predando tredeci persone tutte villiche, lo partecipiamo alla VV. SS. Per dar li opportuni ripari nel di loro littorale…."

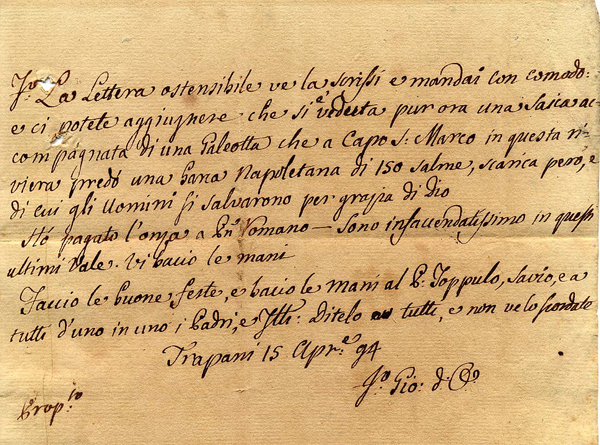

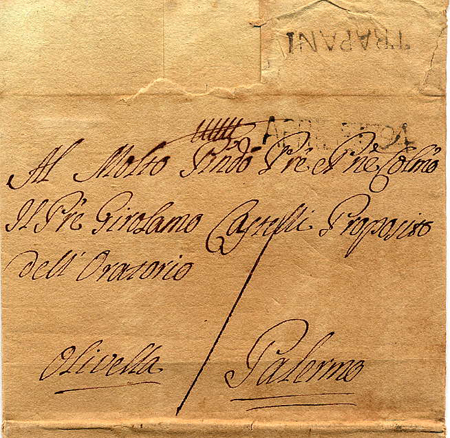

Lettera da Trapani 15.4.1794 su un tentato assalto a scopo di predare. Nel testo "..che si è veduta pur ora una laica accompagnata da una galeotta che a Capo S. Marco in questa riviera predò una barca napoletana di 150 salme, scarica però, e di cui gli uomini si salvarono per grazia di Dio….".

E ancora da Licata il3 settembre 1805: "…rapportano i nostri custodi di questo litorale che montavano la guardia nel poggio di Montegrande che questa mattina allo spuntar del giorno ritornandosi in città si accorsero, arrivati che furono alla contrada di Solfarella distante miglia uno dalla città (di Licata) di una grande ciurma di Turchi, che s'incamminavano verso la spiaggia con tre ragazzi campagnoli che furono predati, nellatto che passavano con tre somari per di loro rustici travagli, onde subito i custodi ……..sperando che così i turchi avessero lasciata la preda, ma fu al contrario, giacchè i turchi buttati nella lancia i tre ragazzi tornarono via terra per inseguire i nostri custodi che non potendosi respingere la forza dè nemici per essere una grande quantità bisognarono prendere la fuga…."

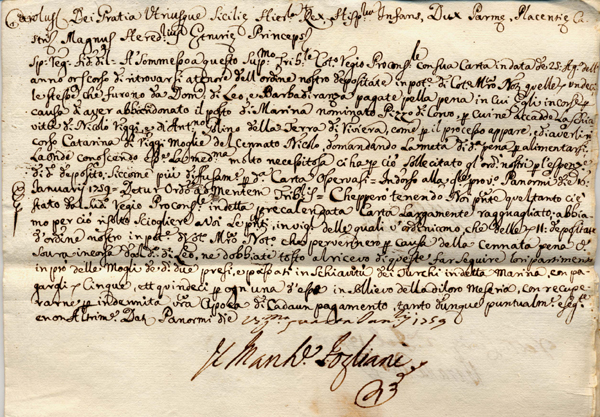

La costa era presidiata da personale armato, chiamati guardie del litorale o della marina, ma il loro numero non era adeguato a fronteggiare l'emergenza e, alle volte, il loro operato non era corretto, come precisa una lettera del viceré marchese Fogliani che ordina la carcerazione di un milite che aveva abbandonato il posto di guardia alla marina causando la cattura di due persone "passate in schiavitù dai turchi in detta marina". Questa mancanza era considerata di rilievo e l'intervento del vicerè nel castigo lo rimarca.

Malgrado questi presidi gli attacchi a terra erano frequenti come si legge in questa missiva da Siculiana del 2 settembre 1805. "Stamane è venuto a riferire Giovan Chilli Chilli pescivendolo che ieri di buon mattino all'acque da cui ivi fare acquisto di pesce, sullo spuntaer del sole, giusto essendo al posto della Puntagrande, vide una piccola lancia tirata a terra, onde credette essere sbarcata gente, onde si pose al cammino con qualche sospetto, e timore, in effetto appena salita la trazziera di esso posto, che introduce vicino alle vigne, vide che venivano quattro barbareschi dalle vigne di Pn (Padron) Alfonso Grech abitante di questa, i quali colle sciabole, e pistole alle mani principiarono ad inseguire il Chilli Chilli. Questi precipitosamente principiò a fuggire, e chiamato soccorso dalli custodi di dette vigne, i quali radunatasi in bastante numero inseguirono i Barbari a colpi di fucilate, al che non avendo potuto resistere i turchi frettolosamente s'imbarcarono sulla lancia, e andarono a ritrovare una mezza galera che in alto si manteneva di che avvedendosi la torre Monteropelle e quella di questo molo lanciarono dè colpi di cannone tanto pell'avviso della costa, quanto per la difesa del littorale."

Non è detto che chi scampava alla cattura con la fuga, avesse finito di tribolare. Ecco cosa capitò a Padron Giuseppe Parisi di Messina, con sette suoi marinari, il 7.10.1686 assaliti dai pirati sopra il mare di Licata, e scappati dalla loro tartana verso terra. All'arrivo la Deputazione di sanità credette opportuno "...facestivo stare detti Marinari e Padrone schivati nella chiesa di San Paulo fuori le mura di codesta città con guardie per trattenersi segregati dal commercio per qualche sospetto di mal contagioso, e che essi marinari asseriscono non haver commerciato con Turchi, ma abbandonato detta nave prestissimamente per salvarsi la libertà..."

Per fortuna da Palermo il 20 ottobre 1686 arriva la risposta della deputazione di salute "....e come tale non può dubitarsi il sospetto di qualche contagio e non parendo ciò a noi fuor di raggione. Per tanto facendo prima ogni diligenza per vedere se godano perfetta salute, all'hora gli dobbiate libera pratica e commercio con lasciarlo andare a lor voglia dove gli piace." Intanto erano trascorsi 12 giorni.....

Con una lettera da Palermo del 24 gennaio 1759 il viceré Giovanni Fogliani d'Aragona ordina la carcerazione di un milite che aveva abbandonato il posto di guardia alla marina di Sciacca causando la cattura di due persone "passate in schiavitù dai turchi in detta marina".

Nella stessa lettera il viceré ordina il pagamento della somma "di tarì cinque e quindici per ogn'una d'esse per sollievo della di loro miseria..."

Lettera con nizza e stemma reale.

____________________________________________________________________

16 - "Il male però che si detesta a questi tutti torrieri...li quali sogliono situarvi persone di lor famiglia, dimezzando il soldo colli medesimi, ...perché questi col miserabile soldo che tirano, sufficiente appena per il pane, non possono fare a meno di abbandonare la guardia e vacare lontano altrove a procacciarsi il vitto."

Francesco Maria Emanuele e Gaetani, Torri di guardia dei litorali della Sicilia, Edizioni Giada, Palermo 1985.

17 - Il Tommaseo definisce "mascolo" una "camera mobile che si leva e unisce alla canna d'alcuni petriere" e ancora (pezzi di) "ferro con la quale si caricano le bombarde". Nel contesto della frase pare che lo sparo del mascolo sia una specie di colpo d'avvertimento di scarsa capacità offensiva.

18 - Giovanni Evangelista Di Blasi, Storia cronologica dè viceré, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia, Oalermo 1790.

19 - Francesco Maria Emanuele e Gaetani, Torri di guardia dei litorali della Sicilia, Edizioni Giada, Palermo 1985.

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |