|

|

>>> S. P. del Regno Lombardo Veneto

>>> S. P. del Ducato di Modena

>>> S. P. dello Stato Pontificio

>>>

S. P. della Toscana

>>>

S. P. del Regno di Sardegna

>>> S. P. del Regno delle due Sicilie

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |

la guerra di CORSA nel Mediterraneo

La pace con i turchi

Pace e trattato di commercio con la reggenza di Tunisi il 23.9.1726. Gli algerini per firmare una pace volevano che si obbligasse la religione di Malta (i cavalieri gerosolimitani) a non andare più in corso. Il 14.3.1727 in Costantinopoli venne firmato il trattato.

Tra trattati di pace mai osservati o presto dimenticati scade la "protezione" della Spagna sulla Sicilia con l'avvento di Carlo III di Borbone nel 1735.

I due regni di Napoli e di Sicilia ora possono intavolare trattative dirette con la Porta Ottomana e con le Reggenze Nord Africane.

Il 26 dicembre 1738 firmato un trattato di commercio con la porta ottomana, cui segue nel 1740 un trattato di Pace che viene evidenziato nella circolare a stampa del 19 luglio 1740 a firma del viceré Bartolomeo Corsini dice: "...mi viene d'ordine del re insinuato di essersi conclusa, e firmata in Costantinopoli sotto li 7 aprile pross. Pass. La Pace colla Porta Ottomana con tutte le condizioni, e vantaggi per lo Stato che si potevano considerare......".

Nel 1743 una circolare a stampa, del 26 aprile 1743, ritiene che la Pace conclusa con la Porta ottomana abbia dato esito positivo, ed invita i Consolati a vigilare sulla attività delle navi di Bandiera napoletana e siciliana; in pratica ad eliminare la pirateria da parte delle navi nostrane.

Chiusa la partita con l'impero ottomano restano da annodare i fili diplomatici con le Reggenze.

L'unico accordo di pace si raggiunge col Bey Bassà della Reggenza di Tripoli di Barberia nel 1741.

Un manifesto a stampa comunica che il trattato di Pace, Navigazione e Commercio tra il re di Napoli e Sicilia e il Bey Bassà di Tripoli è stata firmata il 6 Giugno 1741.

Alcune delle clausole annesse al documento sono interessanti:

Art XV

Non solamente non si permetterà alli sudditi della regenza di Tripoli di armare bastimenti in guerra nelli porti delle Due Sicilie di armarne in quei della regenza di Tripoli, ma anche viene espressamente convenuto che non sarà tampoco lecito alli corsari di una delle potenze contrattanti, benchè armate né proprij Stati di trattenersi né porti, e marine dell'altra potenza di scorrere lungo alle sue coste, e di portarvi le prede che avrebbero potuto fare in alto mare, anzi resta stabilito che quelli che si trovassero nascosti sotto alli capi, Isole, Scari, ò altri luoghi per intenza saranno riguardati come nemici, trattati come tali e dell'istesso modo che prima della presente pace lo sarebbero stati. Solamente venendo qualche bastimento corsaro dalle borrasche, e da premuroso ed urgente bisogno di rassettamento costretto a ricoverarrsi in un Porto dell'altra Potenza in questo solo caso vi sarà motivo di ospitalità ricevuto ma con condizione di partirsene subito finita la borrasca o fatto il risarcimento precisamente necessario, doppo però scorse ore 24 dalla partenza delli bastimenti mercantili, che avrebbero avuto da uscirne prima e con patto ancora, che così nell'entrare, come nel partire, non avranno ne inseguito ne molestato non inseguiranno ne molesteranno Bastimento alcuno amico della nazione nel di cui dominio anderanno à ricoverarsi, o si saranno ricoverati.

4.7.1799 circolare a stampa che comunica "essendosi conchiusa, e stipolata dal Re una tregua col Bey di Tunis, che ha avuto principio il diciotto dello scorso giugno, e continuerà per tutto il tempo della durata dell'attuale guerra colla Repubblica della Francia..."

Bisogna arrivare al 1813 per arrivare a una tregua di due anni con la reggenza di Algeri.

Nel 1819 una squadra navale congiunta franco inglese si dirige verso la Barberia per notificare ai governi delle Reggenze di Tunisi, Tripoli ed Algeri, l'eventualità di una coalizione europea che mettesse fine al pericolo della guerra di corsa.

La Francia nel luglio 1830 inviò ad Algeri un corpo di spedizione dando inizio alla occupazione dell'Algeria. La caduta dell'Algeria comportò, per quella nazione, la fine della guerra di corsa.

le barche corsare

L'avvistamento delle barche corsare avviene quasi sempre a distanza tale da poter riconoscere il tipo di natante che si avvicina per predare. E' da tenere presente che era fatta da gente esperta e che quindi le segnalazioni del tipo di nave possono essere ritenute esatte, salvo qualche caso di avvistamento al largo.

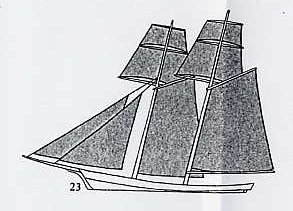

Su 160 segnalazioni di incursioni (dal 1778 al 1810) la comparsa di segni consimili è la seguente: speronara 3; sciabecco 52; galeotta 32; pinco 6; fregata 2; polacca 6, corvetta 3; mezze galere 2; Omdra 1; cotter, 1; Saica 2; liutello 4; brich 3.

In alcuni casi la segnalazione è generica come legno o barche barbaresche; in altri casi le navi viaggiano a coppie o, in rari casi più di due.

Sciabecco algerino

La tecnica di attacco

La tecnica di attacco è quasi sempre la stessa. La nave corsara, sempre armata di cannoni, spara una salva di cannonate per fermare la nave sotto corsa. In caso di fuga della vittima messa in mare di una lancia armata, con 14 remi o più, ed inseguimento della preda. Il più delle volte avveniva che la barca inseguita mettesse anche lei in mare la lancia per salvare le persone dalla schiavitù.

In caso di abbordaggio sotto costa la nave corsara restava al largo facendo cacciare una lancia, munita alle volte di un piccolo cannone. Le cronache ci dicono che i corsari sparavano "trombonate". E' possibile che i corsari usassero il trombone, come è possibile che le "trombonate" fossero fucilate a pallettoni.

La lancia messa in mare cercava la preda umana, ma si accontentava o della nave o del carico. Alle volte venivano razziate le vele e altri oggetti asportabili.

La corrispondenza da e per Palermo

Normalmente la posta da Palermo veniva avviata con il corriere normale.

Rare volte avveniva l'inoltro con corriere particolare, detto serio, che portava lettere che richiedevano la conferma della ricevuta. Questo corriere era alquanto lento, per le fermate che era costretto a fare e per il giro che comportavano.

Rare volte veniva adoperato un corriere Serio spedito per una espressa destinazione. In questo caso si trattava di un corriere privato il cui costo veniva sopportato dalla Università ricevente.

La posta nel litorale

La segnalazione degli attacchi dei corsari era comunicata a Palermo per mezzo di corrieri normali, raggruppati dalle città capi della Comarca ?

Per le segnalazioni alle città prossime del litorale non si poteva fare riferimento alla normale posta poiché non erano previsti tali itinerari. I percorsi stabiliti erano pensati per portare la posta a Palermo, Messina e in continente.

Occorreva un sistema che permettesse l'invio delle lettere su un percorso costiero.

La possibilità di adoperare Corrieri "a posta", detti comunemente Corrieri seri, venne da una prammatica del viceré Antonio Colonna del 1579 che stabiliva:

"OCCORRENDO che alcun officiale, ò altra persona non si ritrovi nel luogo, dove i corrieri ordinari habbian ordine di portargli lettere; in tal caso essi corrieri ordinarij habbian à lasciar tali lettere al Secreto dell'istesso luogo, & egli riceverle, & dar al corriero fede della ricevuta, & al ritorno del medesimo corriero ordinario, ò con la prima altra occasione avisi al Vicerè, ò à quel tribunale, ò officiale, del quale nel soprascritto apparerà esser tali lettere, ch'esso per l'assenza di quella persona trattiene infin ad altr'ordine cotali lettere in suo puotere, & se fra tanto cotale persona capiterà in quel luogo esso Secreto harrà cura di dargliele, & ricuperare fede di ricevuta, & avisar il successo al Vicerè, ò a quel tribunale, ò officiale di cui seranno le lettere".

Le modalità di pagamento erano specificatamente detti:

"PER supplir alle spese necessarie de sudetti corrieri, i quali per mano de Secreti hanno ad esser spediti fuori del camino delli corrieri ordinarij; ciascheduno d'essi Secreti habi la facoltà di spender tutto quello, che sia bisogno de qualsivoglia danari della Regia Corte, che si ritroveranno in puotere del Regio Depositario di quella città, ò Terra, & se altro denaro non ci fosse pronto, faccia pigliare la somma necessaria dalli gabelloti, Collettori, & Ministri degli Arrendatori della secrezia, a quali, & al sudetto depositario s'ordina con la presente, che à polize d'esso Secreto sottoscritte anco dal Proconservatore paghino quello, che per tal servigio serà lor ordinato, & ciò senza replica ne discussione".

Si emanano norme specifiche sulla durata del viaggio e sui tempi da impiegare:

"AL primo di Aprile in fin al primo d'Ottobre i detti corrieri straordinarij habbian a far almeno quarantacinque miglia al giorno sendo spediti a giornate distese, cioè di più d'una giornata. Mà sendo viaggio d'una sola giornata, habbian a far al meno cinquanta miglia, & dal primo d'Ottobre per tutto Marzo à viaggi distesi habbian a far al meno trentacinque miglia, & per una sola giornata al meno quaranta miglia, salvo giusto impedimento, & le giornate sian calcolate d'hore ventiquattro frà giorno, & notte, & facendo altrimenti non solamente non si faccia buona la spesa, mà si castighi la negligenza ad arbitrio del Vicerè."

Infine la somma da pagare al corriere serio che deve essere:

"I VIAGGI di corrieri hanno ad esser pagati in questo modo. Da Palermo à Messina co'l ritorno onze una, e tarini ventiquattro. Da Palermo à Siracosa co'l ritorno il medesimo. Da Palermo in fin a Marsala passando per Trapana co'l ritorno tarini ventinove. Da Palermo à la Licata co'l ritorno per la via sudetta onza una, & tarini quindici; et per gli altri luoghi oltre i sopradetti dove occorresse mandare, si paghino i viaggi à ragione de tarini quattro, & grana dieci per ogni ventiquattro miglia, con la medesima rata de miglia sendo più lungo, o più breve il cammino; & dichiarasi, che tutti i corrieri, che'l Mastro de Corrieri, ò Luogotenenti suoi hanno à spedire, devon essere à cavallo, & non à piedi, & in tal modo servire, & essere pagati, secondo le sudette tasse. Et quanto alli corrieri, che si spediranno per fuori del Regno: s'osserverà la pandetta, che sopra ciò si farà."

Naturalmente ciò riguardava i viaggi per la Corte e quindi partenti da Palermo o Messina. Nel nostro caso si trattava di itinerari diversi il cui compenso era da stabilire.

Il tracciato di cui ci si occupa in questo articolo è quello che corre da Trapani verso Agrigento e terminando a Siracusa, il litorale che era più esposto alle incursioni barbaresche.

Il sistema delle segnalazioni di attacchi corsari era congegnato in questo modo. Vi erano delle fermate principali nei maggiori centri. Questi centri, una volta ricevuta la segnalazione ne rendevano edotti i piccoli centri sotto la loro giurisdizione. In questo modo tutti i paesi, e terre del litorale erano avvisati in tempi abbastanza veloci.

Le fermate in partenza da Trapani verso Agrigento erano: Marsala, Mazzara, Sciacca, Siculiana, Girgenti, Palma, Licata, Terranova, Vittoria, Santa Croce, Scicli.

Uno dei tanti collegamenti hanno la cadenza: Scicli 8 marzo, Girgenti 13 marzo, Siculiana 15 marzo, Sciacca 16 marzo.

Un'altro collegamento ha la sequenza: Trapani 12 agosto, Marsala 14 agosto, Sciacca 18 agosto, Siculiana 20 agosto, Girgenti 21 agosto.

Abbiamo detto "abbastanza veloci" ma non la celerità che sarebbe stata necessaria. Il trasporto del messaggio con pedone non era veloce quanto la speronara nemica la quale a forza di remi o di vele, arrivava prima.

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |