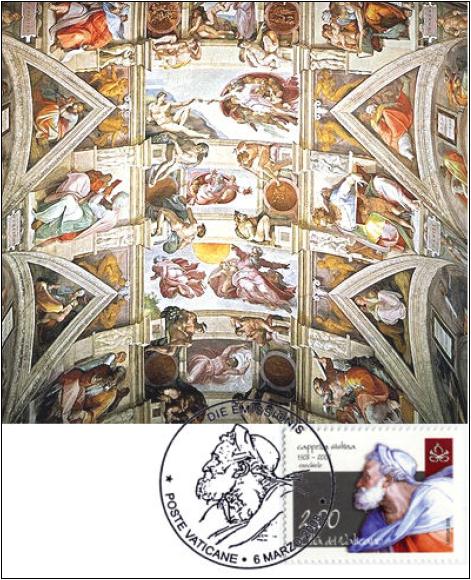

La Cappella Sistina è considerata uno dei gioielli più belli e preziosi del Rinascimento

Italiano.

Il recente restauro ha messo in luce numerosi particolari del capolavoro del

Michelangelo che, nei secoli, innumerevoli strati di sporcizia e oscurità avevano

nascosto alla vista e che ora hanno permesso ad alcuni studiosi di evidenziare il

messaggio “criptico” che Michelangelo stesso aveva voluto inviare alla chiesa cattolica

del tempo, messaggi relativi alla riconciliazione tra ragione e fede, tra Bibbia, Talmud

e Vangeli, validi ancora oggi.

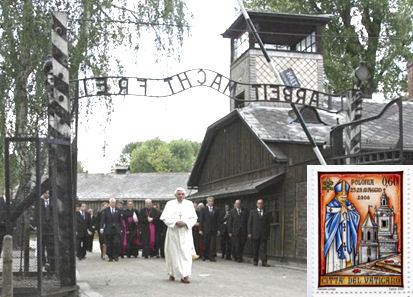

Questi studi, di cui ci serviamo per commentare i bellissimi

francobolli realizzati negli ultimi anni, non solo dalle Poste

del Vaticano, sono stati elaborati dal Rabbino Benjamin

Blech, professore di Talmud alla Yeshiva University,

docente di fama internazionale e tra i pochi che ebbero

occasione di incontrare nel gennaio del 2005, Giovanni Paolo

II in Vaticano, dove volle ricevere un’ultima benedizione dai rappresentanti dei

“fratelli maggiori” e consolidare i legami

tra queste due fedi. Inoltre accompagnò

nel 2006 papa Benedetto XVI a visitare

Auschwitz durante il viaggio pastorale in

Polonia.

Questi studi, di cui ci serviamo per commentare i bellissimi

francobolli realizzati negli ultimi anni, non solo dalle Poste

del Vaticano, sono stati elaborati dal Rabbino Benjamin

Blech, professore di Talmud alla Yeshiva University,

docente di fama internazionale e tra i pochi che ebbero

occasione di incontrare nel gennaio del 2005, Giovanni Paolo

II in Vaticano, dove volle ricevere un’ultima benedizione dai rappresentanti dei

“fratelli maggiori” e consolidare i legami

tra queste due fedi. Inoltre accompagnò

nel 2006 papa Benedetto XVI a visitare

Auschwitz durante il viaggio pastorale in

Polonia.

Il coautore è il prof. Roy Doliner, di New

York, cattolico, studioso di religioni

comparate, chiamato spesso a tenere

lezioni accademiche e accompagnare

autorità in visita a Roma e nei Musei

Vaticani.

|

La Cappella

La costruzione della Sistina, voluta dal Papa

Sisto IV, Francesco Della Rovere (1414-1484),

è nata già come “atto ostile” agli ebrei, in

quanto rispecchia esattamente le

caratteristiche del Sacro Tempio di

Gerusalemme, costruito da Salomone nel 930

a.C., descritto dal Profeta Samuele (I Re 6,2).

La costruzione della Sistina, voluta dal Papa

Sisto IV, Francesco Della Rovere (1414-1484),

è nata già come “atto ostile” agli ebrei, in

quanto rispecchia esattamente le

caratteristiche del Sacro Tempio di

Gerusalemme, costruito da Salomone nel 930

a.C., descritto dal Profeta Samuele (I Re 6,2).

Sia nel Talmud, che nei vari testi sacri ebrei è

espressamente fatto divieto di costruire

questo tempio in altro luogo se non sul Monte

del Tempio di Gerusalemme.

|

La volontà di Giulio II è stata quella di ribadire che Roma era la nuova

Gerusalemme e il nuovo Tempio conteneva la nuova e unica fede che

invalidava la precedente in quanto gli ebrei, condannando Gesù, erano

destinati ad un perenne esilio.

Michelangelo

Michelagnolo Buonarroti nacque il 6 marzo 1474 a Caprese, nei pressi di Arezzo, visse gli anni della fanciullezza in conflitto con la famiglia e a tredici anni andò a Firenze come apprendista della bottega del Ghirlandaio. Firenze, all’epoca di Cosimo e Lorenzo il Magnifico dei Medici, era il vero centro del mondo per tutto ciò che riguardava la cultura, le idee, l’arte. Lorenzo si accorse presto della eccezionale bravura del giovane Michelangelo e lo volle accogliere nel suo palazzo e farlo studiare con i suoi figli (tra cui Giovanni, dapprima cardinale a 13 anni poi papa Leone X ).

|

|

Ebbe come maestri i più grandi filosofi del tempo: Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, nonché i più sapienti cultori ebrei che, espulsi da tutta Europa, erano ospiti graditi alla corte dei Medici. Questa profonda conoscenza ed accettazione della cultura ebraica influenzerà chiaramente tutta la sua opera.

|

Il Papato

Nel XV secolo il papato visse uno dei periodi peggiori della propria storia. Anche dalla lettura dello cronaca da parte Vaticana (Storia dei Papi di mons. Castiglioni, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana del 1965) emerge un quadro desolante (ricchi casati in conflitto tra loro, cardinali eletti giovanissimi a 13-17 anni, figli e nipoti di papi, diventati a loro volta papi, voti acquistati con ricche prebende, simonia…, libertinaggio, omosessualità. Il paganesimo in quel secolo era salito al livello più alto nella società e nella chiesa; il disprezzo della vita umana, l’adulterio; di figli bastardi e illegittimi sono piene le corti principesche e il papato assumeva l’aspetto di un temuto e potente principato ecclesiastico… (papa Alessandro VI Borgia - nipote del papa Callisto III - eletto nel 1492, “come sacerdote fu l’antitesi dell’ideale cristiano”…, Pio III, nipote di Pio II morì nel 1503, dopo 26 giorni di pontificato lasciando “il posto” al nipote di Sisto IV, Giulio II della Rovere; il papa Sisto IV aveva nominato ben sei nipoti cardinale).

|

|

Evidentemente in questo contesto non poteva non emergere un Savonarola,

bruciato poi al rogo o un Lutero e il diffondersi del protestantesimo, i Lanzichenecchi e il

“Sacco di Roma” …

Per contro il papato fu il più grande mecenate del periodo. Per la ricostruzione dei palazzi

vaticani furono chiamati i più grandi architetti, pittori, scultori, poeti, scrittori… dell’epoca

favorendo il superamento del Medioevo e dando vita al periodo chiamato poi “Rinascimento”.

Giulio II il Papa della Sistina

Nel 1503 Giuliano Della Rovere, divenuto papa Giulio II, diede ordine al Bramante di demolire

la vecchia basilica e ricostruirne una enorme degna del nuovo papa e dell’impero cristiano e a

Michelangelo di scolpire le statue per il sepolcro dello zio Sisto IV.

Nel 1503 Giuliano Della Rovere, divenuto papa Giulio II, diede ordine al Bramante di demolire

la vecchia basilica e ricostruirne una enorme degna del nuovo papa e dell’impero cristiano e a

Michelangelo di scolpire le statue per il sepolcro dello zio Sisto IV.

Nel 1508 il papa impose

allo scultore di sospendere la realizzazione delle statue e di dar

corso alla pittura del soffitto della cappella (che il Buonarroti

accettò a malincuore non ritenendosi pittore) lavoro che lo occupò

per oltre quattro anni. Sul soffitto doveva essere rappresentato,

secondo il progetto del papa (e dei suoi consulenti) Gesù e i dodici

apostoli che avrebbero dovuto benedire il papa al suo ingresso nella

cappella, per trasmettere il concetto che Giulio II fosse stato scelto

da Dio per guidare il mondo intero…, mente il resto doveva essere

coperto da una fantasia di disegni geometrici (come il pavimento) di

colori giallo oro e blu (i colori del casato dei Della Rovere).

Michelangelo accettò a condizione che potesse scegliere lui i

collaboratori, che il tema fosse la Bibbia, che potesse lavorare (con un ponteggio da lui ideato

e che lo nascondeva da sguardi indiscreti) indisturbato anche per 24 ore di seguito.

(La Guardia Svizzera Pontificia, voluta da Giulio II nel 1505; la tradizione vuole che la loro divisa l’abbia

disegnata Michelangelo)

(La Guardia Svizzera Pontificia, voluta da Giulio II nel 1505; la tradizione vuole che la loro divisa l’abbia

disegnata Michelangelo)

Sappiamo che spesso litigò con il papa che lo colpì anche con

il suo bastone pastorale! Erano due caratteri forti e testardi

ma alla fine il Michelangelo riuscì a realizzare il suo

capolavoro inserendo nei dipinti il suo disgusto per il potere e

l’ipocrisia del papato, il messaggio di amore universale

proprio dell’originario insegnamento biblico, l’importanza e la

dignità del corpo umano.

L’affresco è il più grande mai realizzato: 1.100 metri

quadrati a 20 metri di altezza dal suolo, oltre 300

personaggi, cinque anni di lavoro estenuante. Michelangelo lo

finì nel 1512, fu inaugurato il 31 ottobre e pochi mesi dopo

(febbraio 1513) il papa morì. Michelangelo, sperava di aver chiuso il suo impegno con i dipinti,

ma non sapeva che 23 anni dopo sarebbe ritornato alla Sistina per realizzare il Giudizio

Universale.

Nella Cappella col naso all’insù

Numerose sono le tesi sull’interpretazione degli affreschi, la versione “ufficiale” è che i pannelli intendono illustrare le origini dell’uomo, la sua caduta, la riconciliazione con Dio e la promessa di futura redenzione… però questa interpretazione “devota” mal si concilia con il fatto che delle trecento figure nessuna è “cristiana”, numerosi sono gli “sberleffi” nascosti nei personaggi dipinti, molte scene non rispecchiano la tradizione iconografica cattolica.

|

Zaccaria

Seguendo l’itinerario originale (ora l’ingresso è stato mutato) sopra la sedia del pontefice c’è il profeta Zaccaria, (con il volto di Giulio II) uno dei meno conosciuti di Israele, al posto previsto di Gesù! Perché Zaccaria era il profeta che ammoniva i corrotti sacerdoti del Tempio e preannunciava che sarebbe stato dato alle fiamme. Inoltre uno dei due putti abbracciati alle spalle del profeta fa un gestaccio con la mano (infila il pollice tra l’indice e il medio facendo il gesto dei “fichi”, l’equivalente dell’epoca al nostro dito medio retto…).

|

Vele e lunette

I grandi pannelli della striscia centrale sono circondati da giganteschi nudi di giovani, con coppie di piccoli putti anche loro nudi che sembrano scolpiti nella pietra e che alcuni vollero far ricoprire con vesti!

|

Nelle vele e nelle lunette sono stati dipinti “gli antenati” di

Gesù. Vi sono dipinte varie scenette di famiglie ebree

aggraziate, premurose e belle, in contrasto con la caricatura

corrente di ebrei tristi e stanchi, costretti ad un doloroso

esilio. Nei costumi pregiati sono evidenziate le varie etnie

ebraiche, a dimostrazione che l’intenzione non era di

rappresentare un popolo punito e sofferente ma civile e degno

di rispetto e

cittadinanza (all’epoca iniziavano i ghetti).

Durante la ripulitura degli affreschi è

emerso chiaramente un anello giallo, cucito

sulla tunica dell’avambraccio sinistro di

Aminabad, ritto e dignitoso, noto al Talmud

come buon padre e capo di una tribù ai tempi

di Mosè. Questo “marchio d’infamia” sulla

tunica era imposto dalla chiesa agli ebrei,

come dire “è così che trattate gli antenati

di Gesù?”.

|

Una compagnia anomala

I personaggi “più importanti” come dimensioni che in modo imponente occupano gli spazi

dedicati agli apostoli tutt’intorno all’affresco sono sette profeti ebrei e cinque sacerdotesse

pagane: un gruppo unico nell’arte sacra cristiana! Tutti i personaggi (escluso Giona) hanno in

mano un libro o un rotolo a dimostrazione che erano degli amanti della cultura a differenza di

Giulio II che volle farsi fare una statua con in mano la spada!

Le sibille rappresentano gli imperi che avevano tentato di cancellare gli ebrei: egizio,

babilonese, persiano, greco e romano. Però le tre più famose il cui ruolo profetico di

preannuncio della venuta del Cristo (Triburtina, Ellespontica e Samia) era riconosciuto dalla

chiesa, non sono state rappresentate.

|

Le sibille: Delfina,

Eritrea e Libica, hanno

tutte in comune, oltre

che specifici significati

per la loro presenza,

caratteristiche sessuali

molto ambigue (corpi

mascolini di adolescenti);

Persica invece in un corpo possente ha un viso  vecchio e

nell’affresco della sibilla Cumana, che secondo le credenze

dell’epoca avrebbe previsto anche l’ascesa al trono di Giulio

II, Michelangelo la dipinge con un volto decrepito, vestita

dei colori blu e oro dei Della Rovere mentre i due

“angioletti” sono rappresentati con lo stesso gesto scurrile

di “fare i fichi”, come con Zaccaria.

vecchio e

nell’affresco della sibilla Cumana, che secondo le credenze

dell’epoca avrebbe previsto anche l’ascesa al trono di Giulio

II, Michelangelo la dipinge con un volto decrepito, vestita

dei colori blu e oro dei Della Rovere mentre i due

“angioletti” sono rappresentati con lo stesso gesto scurrile

di “fare i fichi”, come con Zaccaria.

Anche per i profeti la scelta è caduta su alcuni che avevano

un chiaro significato “antipotere”

mentre sono stati

omessi altri che erano più citati

dalla chiesa. Oltre al già citato

Zaccaria, anche Gioele e Isaia

che avvertì gli ebrei delle terribili avversità e sofferenze che

avrebbero dovuto sopportare, esortandoli a mantenere la fede.

|

Ezechiele che garantì agli ebrei sofferenti che

avrebbero alla fine riconquistato Gerusalemme. Daniele dipinto come un giovane di grande bellezza e

intelligenza, è il simbolo di una futura redenzione per

ebrei e cristiani.

|

L’affresco di Geremia ha più aspetti simbolici: il suo volto angosciato ha lo sguardo fisso sul

posto che di solito era occupato dal baldacchino papale. Geremia era il profeta inviato da Dio

per avvisare il clero corrotto del secondo tempio che il loro oro e bronzo sarebbero stati

saccheggiati e l’edificio distrutto se non avessero contrastato il degrado morale imperante.

L’affresco di Geremia ha più aspetti simbolici: il suo volto angosciato ha lo sguardo fisso sul

posto che di solito era occupato dal baldacchino papale. Geremia era il profeta inviato da Dio

per avvisare il clero corrotto del secondo tempio che il loro oro e bronzo sarebbero stati

saccheggiati e l’edificio distrutto se non avessero contrastato il degrado morale imperante.

Nella tradizione ebraica Geremia è l’autore delle

“Lamentazioni” che rievoca la devastazione di Gerusalemme

ad opera dei babilonesi. Anche i due personaggi minori non

sono i soliti putti con i colori rosso e giallo (i colori di Roma

ancora oggi) dai volti tristi che sembrano voler fuggire dalla

città. Anche il rotolo ha delle lettere ben leggibili che hanno

un significato criptico.

L’ultimo profeta dipinto sopra l’altare è Giona, un profeta

minore. Giona è un po’ l’immagine del Michelangelo, il profeta

involontario che ha

dovuto accettare un

incarico di

malavoglia. Molte sono le curiose affinità con il

pittore. Sono brani di Giona che vengono letti da tutti

gli ebrei del mondo nel Giorno dell’Espiazione, il giorno

in cui Dio “scrive” il suo verdetto su ciascuno di noi.

L’ultimo profeta dipinto sopra l’altare è Giona, un profeta

minore. Giona è un po’ l’immagine del Michelangelo, il profeta

involontario che ha

dovuto accettare un

incarico di

malavoglia. Molte sono le curiose affinità con il

pittore. Sono brani di Giona che vengono letti da tutti

gli ebrei del mondo nel Giorno dell’Espiazione, il giorno

in cui Dio “scrive” il suo verdetto su ciascuno di noi.

Molti sono i messaggi in questo dipinto che è il più

grande di tutti e sembra emergere dal soffitto in tre

dimensioni: un angioletto segna con la mano allargata il

numero cinque, che significa la Torah e che contiene

molti altri significati; il pesce non è la “balena” della

tradizione cristiana ma il “Leviatano” il pesce sacro di

cui si ciberanno gli ebrei alla venuta del Messia, ecc.

Nel cuore degli affreschi

Le storie centrali sono le più celebri, quelle che vengono

riprodotte in continuazione e sono state oggetto di una

bellissima serie di quattro dittici nel 2000.

Le storie centrali sono le più celebri, quelle che vengono

riprodotte in continuazione e sono state oggetto di una

bellissima serie di quattro dittici nel 2000.

La creazione del mondo

Nel primo pannello Dio con il volto accigliato e in una

posizione contorta (come probabilmente era

Michelangelo quanto dipingeva sul soffitto), separa il

cielo con le mani. Il corpo del Creatore richiama la

statua di Laocoonte.

La creazione degli Astri e delle Piante

Nel secondo pannello, la prima parte separa la luce (il sole) dalle tenebre (la luna), nella

seconda parte c’è la creazione delle piante ed è evidente lo “sfogo” del pittore con un insulto

ben chiaro al papa. Per la prima e unica volta nella storia della pittura, Dio è stato

rappresentato voltato nella

direzione opposta

all’osservatore, mostrando

“la parte posteriore”

orientata proprio verso

l’area cerimoniale del papa.

|

La creazione dell’uomo

È certamente il dipinto più famoso

della “Sistina”. Questo affresco ha

suscitato nei secoli numerosi

interrogativi: chi è la giovane donna

sotto il braccio sinistro di Dio?, e il

bambino sotto la sua mano?, perché

Dio ha bisogno di diversi angioletti

intorno?, e cos’è lo strano mantello a forma di aquilone… Molte sono le interpretazioni… tra le

altre un noto chirurgo ebreo sostiene che è riprodotto il concetto della Cabala che Dio creò

Adamo con Chochmà, la parte destra del cervello (dove alloggia la sapienza) e quel strano

“tendaggio” rappresenta proprio il cervello di cui certamente Michelangelo era a conoscenza

avendo provveduto a diverse vivisezioni di cadaveri.

|

La creazione di Eva

Anche questo pannello rispecchia la conoscenza

ebraica: Eva non era uscita da una costola di Adamo

ma dal fianco perché gli stesse vicina nella vita come

compagna di pari dignità.

|

Il Peccato Originale

Anche questo è un dittico con

molti particolari “sovversivi” e

diversi dall’interpretazione

cristiana: già la posizione di

Adamo ed Eva (vicino ai

genitali) dà una visione

“vietata” dal comune senso del

pudore!

Secondo il Talmud, il frutto

proibito non è stato preso da

Eva e dato ad Adamo ma tutti

e due lo prendono dal

“maligno”. Il frutto non è una mela ma, come chiaramente dipinto, un fico. Il Midrash descrive

il “serpente” munito di braccia e di gambe, come rappresentato da Michelangelo e l’angelo

virtuoso che li scaccia da Paradiso è il “gemello identico ma contrapposto” al maligno. Sia i

gesti che le posizioni sono speculari.

La Chiesa cattolica, fino alla fine del XIX Secolo, aveva proibito la diffusione dell’immagine di

questo pannello!

|

Il diluvio universale

Anche in questo caso per capire il dipinto bisogna rivolgerci al Talmud. L’arca di Noè non è un

barcone come l’iconografia cristiana

l’ha sempre descritta. Nella

letteratura ebraica l’arca era un

contenitore (una sinagoga?) che

rimaneva in superficie perché

sostenuta dall’Alito di Dio.

|

Nella grande scena l’unico animale che vi appare è la testa di un asino (alla sinistra) che si confonde con i colori vivaci rosso e giallo (i colori di Roma).

Dal lato opposto, dietro la tenda provvisoria che dovrà sparire sommersa dall’acqua vi sono due figure che hanno vesti rosso e giallo!, (come lo sfondo dove appare l’asino…) destinate ad annegare per i loro peccati in quanto si salveranno solo gli esseri viventi che sono a bordo dell’arca.

|

Il messaggio di Michelangelo era chiaro: la chiesa dell’epoca che tendeva a disconoscere il valore dell’Antico Testamento riconoscendo validità solo al Nuovo era una Chiesa che dimenticava le proprie radici della Torah e le scritture ebraiche, avrebbe finito fatalmente per smarrirsi.

|

|

Il Giudizio Universale

Clemente VII, Giulio de Medici (1478-1534) “fratello” di

studi di Michelangelo, diventato papa nel 1523 (due anni

dopo la morte del cugino papa Leone X, Giovanni de

Medici), lo volle richiamare a Roma per affidargli, all’età

di 59 anni, il rifacimento della parete d’altare della

Cappella Sistina. La parete era già ricoperta da preziosi

capolavori: l’ascensione al cielo della Vergine (a cui era

dedicata la cappella) con il papa Giulio II inginocchiato, del Perugino e due pannelli dei cicli di

Gesù e di Mosè del Botticelli. Il Papa, conoscendo bene Michelangelo, gli impose di dipingere

un Giudizio Universale ma ben presto morì.

Clemente VII, Giulio de Medici (1478-1534) “fratello” di

studi di Michelangelo, diventato papa nel 1523 (due anni

dopo la morte del cugino papa Leone X, Giovanni de

Medici), lo volle richiamare a Roma per affidargli, all’età

di 59 anni, il rifacimento della parete d’altare della

Cappella Sistina. La parete era già ricoperta da preziosi

capolavori: l’ascensione al cielo della Vergine (a cui era

dedicata la cappella) con il papa Giulio II inginocchiato, del Perugino e due pannelli dei cicli di

Gesù e di Mosè del Botticelli. Il Papa, conoscendo bene Michelangelo, gli impose di dipingere

un Giudizio Universale ma ben presto morì.

Gli successe Paolo III Alessandro Farnese, (fatto cardinale a 17 anni perché fratello di Giulia,

l’amante del papa Borgia) due figli riconosciuti, tre nipoti fatti cardinali, di cui uno diventato

poi papa Paolo IV nel 1555, che lasciò proseguire nell’affresco del Giudizio Universale, anzi

nominò Michelangelo “architetto di San Pietro”.

Paolo III è il primo da destra nel francobollo del 1935 del Vaticano. Vi figurano anche Giulio II, Gregorio IX e Paolo III è il primo da destra nel francobollo del 1935 del Vaticano. Vi figurano anche Giulio II, Gregorio IX e Leone X |

Paolo III e due nipoti Paolo III e due nipoti

|

Michelangelo sottopone a Paolo IV il suo progetto per la costruzione di San Pietro Michelangelo sottopone a Paolo IV il suo progetto per la costruzione di San Pietro |

Per prima cosa Michelangelo, non solo dovette distruggere gli affreschi, ma fece

chiudere le finestre e modificare la parete d’altare per darle l’immagine delle

Tavole della Legge. Per più di sette anni dipinse l’affresco dall’alto in basso, quasi

sempre da solo. Michelangelo rimaneva lo stesso ribelle e quindi nel suo “Giudizio”,

il più grande affresco mai realizzato da un solo pittore, sono presenti numerose

“provocazioni”.

Per prima cosa Michelangelo, non solo dovette distruggere gli affreschi, ma fece

chiudere le finestre e modificare la parete d’altare per darle l’immagine delle

Tavole della Legge. Per più di sette anni dipinse l’affresco dall’alto in basso, quasi

sempre da solo. Michelangelo rimaneva lo stesso ribelle e quindi nel suo “Giudizio”,

il più grande affresco mai realizzato da un solo pittore, sono presenti numerose

“provocazioni”.

|

In alto, sotto i due archi, gli angeli, che non hanno ali né aureole, sono dei giovani con corpi

atletici e genitali umani che portano i simboli della Passione. A sinistra la croce, la corona,

simboli femminili e a destra la colonna inclinata, simbolo maschile.

|

Sotto gli angeli ci sono le anime dei

giusti in cerchio sopra il capo di Gesù.

Non si tratta di santi celebri, o papi o

nobili importanti ma anime “giuste”, tra

queste, proprio sopra il capo di Gesù un

angelo vestito di rosso indica due uomini

che sono chiaramente ebrei! Uno con il

cappello a due punte e l’altro con il

copricapo giallo, ambedue segni

distintivi d’infamia ordinati dalla chiesa.

Accanto un giovane nudo che ha tutte le

sembianze del maestro Pico della

Mirandola. Erano certamente immagini

blasfeme… sino a poco fa il paradiso era

solo per i “cristiani”, gli altri al massimo

andavano nel limbo.

Dal lato opposto, tra i giusti appaiono

moltissime donne (anche qui con corpi

muscolosi e con nudità palesi). Nel

periodo in cui i teologi discutevano se le

donne avessero o meno un’anima anche questo messaggio era provocatorio.

A differenza di tutti i suoi contemporanei i “giusti” non avevano atteggiamenti pii, seri ma

molto più espansivi: si abbracciano e si baciano contenti, anche tra maschi...

Al centro domina la figura del Cristo, in radicale rottura

con le immagini tradizionali: un giovane muscoloso,

sensuale e severo; immagine più vicina all’Apollo greco. La

Sua Mamma sembra distrarre lo sguardo dalla punizione

illustrata dall’altra parte dell’affresco.

|

Una curiosità emersa durante il restauro: a differenza

delle altre immagini il volto della Madonna è stato dipinto

con la tecnica del “pointillisme” (puntini colorati, tecnica

inventata poi a Parigi a fine ‘800!).

Alcuni santi sono stati dipinti con i simboli del loro

martirio: san Bartolomeo protettore degli stuccatori è

riprodotto con la sua pelle in mano (era stato scuoiato)

ma sulla pelle c’è l’autoritratto di Michelangelo. San

Lorenzo, il santo bruciato sulla graticola (che però è

ritratto con una scala – di Giacobbe – simbolo, secondo la

Cabala, del legame tra cielo e terra, era il tesoriere della

prima comunità cristiana di Roma che aveva detto ai pagani che la ricchezza della chiesa non

era l’oro ma la fede della gente comune… e per questo subì il martirio.

|

|

Non è l’ubbidienza cieca alla chiesa o le offerte importanti al papato (costruzione chiese,

proselitismo, guerre per conto del Papa ecc.) che procurano la salvezza. Michelangelo nel

dipinto l’ha voluto dimostrare: a differenza di molti altri pittori che elogiavano i donatori lui

ha voluto mettere in paradiso i giusti “comuni”, anche quelli che, aggrappati alla fede semplice

(la preghiera del rosario) sono riusciti a salvarsi.

Al centro i sette angeli dell'apocalisse risvegliano i morti al suono delle lunghe trombe; a

sinistra i risorti in ascesa verso il cielo recuperano i corpi (resurrezione della carne), a destra

angeli e demoni fanno a gara per precipitare i dannati nell'inferno. Due angeli hanno in mano il

libro delle vite.

Nella sezione in basso riservata ai dannati, ci sono numerosi “messaggi”. All’epoca la simonia

era pratica comune nella chiesa e Michelangelo l’ha voluta bollare con l’immagine di un dannato

a testa in giù, con due chiavi in mano e la borsa dell’oro appesa di colore giallo e rosso (tutti

simboli evidenti del papato), violentemente percossa da un angelo.

Per ultimo ha dipinto, proprio

in basso dietro l’altare, il “re

Minosse” all’inferno, con le

orecchie d’asino e il serpente

che gli morde i testicoli… ma il

volto era esattamente quello di

Biagio da Cesena, il maestro di

cerimonie e che si occupava del

controllo per conto del papa,

che già prima che finisse

l’affresco, quest’ultimo aveva

pubblicamente dichiarato che Michelangelo aveva riempito la cappella papale di “un orgia di

oscenità pagane e eresie…”

|

Già fin dalla inaugurazione nel 1541, la città si divise in due: una parte la riconobbe come capolavoro e l’altra, pagana e oscena.

Per secoli il soffitto è stato ricoperto, più volte lo si è voluto sostituire, il papa Paolo IV ne

aveva decretato la distruzione ma morì fortunatamente nel 1559 prima di poter dare seguito a

quanto deciso. Nel 1564 (dopo la morte di Michelangelo) fu ordinato a Daniele da Volterra di

censurare l’affresco ma, per rispetto al grande maestro, vi apportò solo modifiche marginali.

Il Papa Giovanni Paolo II, in occasione del

restauro della Cappella, che è durato 20 anni,

durante la Santa Messa celebrata nella

cappella, ha annunciato la “pubblica

riabilitazione” di Michelangelo: “…sembra che

Michelangelo, a suo modo, si sia lasciato guidare

dalle suggestive parole del Libro della Genesi

che, a riguardo della creazione dell’uomo,

maschio e femmina, rileva “Erano nudi ma non

ne provavano vergogna”. La Cappella Sistina è

proprio, se così si può dire, il santuario della

teologia del corpo umano, che rende

testimonianza alla bellezza dell’uomo creato da

Dio come maschio e femmina…Davanti al

Giudizio Universale rimaniamo abbagliati dallo

splendore e dallo spavento…” (8 aprile 1994)

Il Papa Giovanni Paolo II, in occasione del

restauro della Cappella, che è durato 20 anni,

durante la Santa Messa celebrata nella

cappella, ha annunciato la “pubblica

riabilitazione” di Michelangelo: “…sembra che

Michelangelo, a suo modo, si sia lasciato guidare

dalle suggestive parole del Libro della Genesi

che, a riguardo della creazione dell’uomo,

maschio e femmina, rileva “Erano nudi ma non

ne provavano vergogna”. La Cappella Sistina è

proprio, se così si può dire, il santuario della

teologia del corpo umano, che rende

testimonianza alla bellezza dell’uomo creato da

Dio come maschio e femmina…Davanti al

Giudizio Universale rimaniamo abbagliati dallo

splendore e dallo spavento…” (8 aprile 1994)

|

|