| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |

Le filigrane dei "cavallini"

Sulla carta bollata postale (cavallini) penso che sia stato detto e scritto tutto quello che era possibile, però, pur consapevole di non poter dire nulla di veramente nuovo, trovo questi oggetti postali così interessanti, che mi piace parlarne. Nel numero precedente de “Il Foglio” ne abbiamo ripercorso la storia, in questo numero parliamo della carta e delle filigrane.

La Direzione Generale delle Poste riteneva così urgente mettere a disposizione degli utenti la Carta Postale Bollata che, nell’attesa di disporre della carta con i requisiti richiesti dalle R. Patenti del 7 novembre 1818, fu autorizzato, con R. Viglietto in pari data, l’utilizzo provvisorio di carta senza filigrana, delle dimensioni della normale carta da lettere.

La carta per l’emissione provvisoria fu procurata dai fratelli Capuccino, affittuari della cartiera del Regio Parco, che ne fornirono 670 risme da 500 fogli al prezzo di 9 lire la risma, facendo ricorso alle loro giacenze di magazzino, a diverse cartiere del Piemonte ed a negozi di Torino. Si trattava di fogli di carta da lettera delle più svariate qualità, con e senza filigrana, delle dimensioni di circa mm 250 x 385. Il prezzo pagato, una lira in più alla risma di quanto veniva pagato per le normali forniture di carta da lettera non filigranata, fu il costo dell’urgenza. Il Sella fece un elenco di queste carte e individuò 9 tipi di carta unita o a fondo unito e 13 tipi di carta vergella in genere sottile e bianca. Avevano filigrane diverse con il logo delle cartiere fornitrici e anche con lo stemma ed effige di Vittorio Emanuele I e persino con l’effige di Napoleone.

I tre timbri in ottone per i bolli della carta provvisoria e, successivamente, i punzoni in acciaio per la definitiva, furono realizzati da Amedeo Lavy, scultore e medaglista, incisore capo della zecca di Torino, nato nel 1777 e morto nel 1864, formatosi alla scuola di Antonio Canova, autore anche del Marengo d’oro della Repubblica Subalpina, la moneta commemorativa della vittoria di Napoleone il 14 giugno 1800 a Marengo, nome poi esteso alle monete da 20 lire delle epoche successive.

La carta postale bollata provvisoria cessò di essere distribuita con il mese di dicembre 1819, dal 1° gennaio 1820 iniziò la distribuzione della carta definitiva filigranata e bollata a secco e durante tutto il mese di gennaio i possessori di fogli di carta provvisoria poterono ottenere la sostituzione con quelli filigranati presentandosi negli uffici postali.

La carta per l’emissione definitiva fu fabbricata nella cartiera del Regio Parco; oggi il Regio Parco è un quartiere semiperiferico di Torino, nella zona Nord-Est nei pressi della confluenza della Stura di Lanzo nel Po. Nel 1568, per volontà di Emanuele Filiberto nella stessa zona furono avviati i lavori per la realizzazione del parco Viboccone, ampio territorio di caccia, all’interno del quale fu costruito palazzo Vittozzi (1602 – 1607). Il palazzo fu distrutto durante l’assedio di Torino del 1706. Nel 1713 quando i Savoia assunsero il titolo di re, il parco prese il nome di Regio. Carlo Emanuele III nel 1758 affidò l’incaricò all’architetto Benedetto Feroggio per la costruzione della manifattura tabacchi, i lavori iniziarono nel 1768 e furono ultimati nel 1789. La manifattura tabacchi fu il più grande complesso industriale torinese fino alla 1a guerra mondiale, comprendeva tre strutture, la Regia Fabbrica del Tabacco, la Chiesa dedicata al beato Amedeo e la Cartiera gestita dai fratelli Capuccino, l’unica fabbrica in Torino a produrre carte da gioco, da bollo e filigrane.

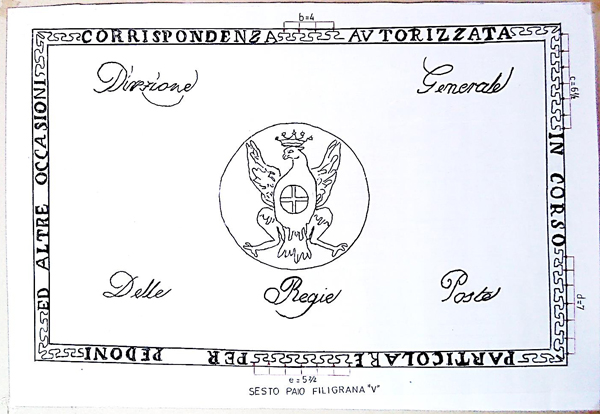

La filigrana della nuova carta postale bollata è descritta all’art.5 del Manifesto della Regia Camera dei Conti datato 13 novembre 1819: “La nuova carta bollata avrà una marca intrinseca, ossia filigrana, in cui è delineata un’aquila colla corona Reale in capo, portante sul petto una croce; ed a sinistra di detto scudo havvi l’indicazione del relativo prezzo delle tre qualità di Carta, colla leggenda intorno - Direzione Generale delle Regie Poste, corrispondenza autorizzata in corso particolare per pedoni, ed altre occasioni –“. La filigrana fu realizzata come prescritto, ma senza l’indicazione del prezzo, che rimase solamente nel bollo (fig.1).

|

|---|

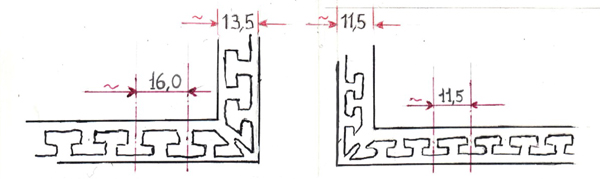

| Fig.1 - È riprodotta la filigrana tipo “V”, realizzata con il sesto paio di forme. Gli elementi che la caratterizzano sono, in posizione “b” centralmente, in alto, 4 meandri ascendenti; in posizione “c” tratto superiore destro della greca n.6 ½ meandri uscenti; in posizione “d” tratto inferiore destro della greca n.7 meandri uscenti; in posizione “e” centralmente in basso n.5 2/2 meandri discendenti; greca esile di larghezza mm.11,5; aquila tozza; corona semplice. |

Per la fabbricazione di questa carta furono utilizzate 6 paia di forme, ogni forma serviva ad apporre la filigrana a due fogli di formato mm 400 x 260, ricavati da un foglio che veniva fornito delle dimensioni di mm 800 x 520.

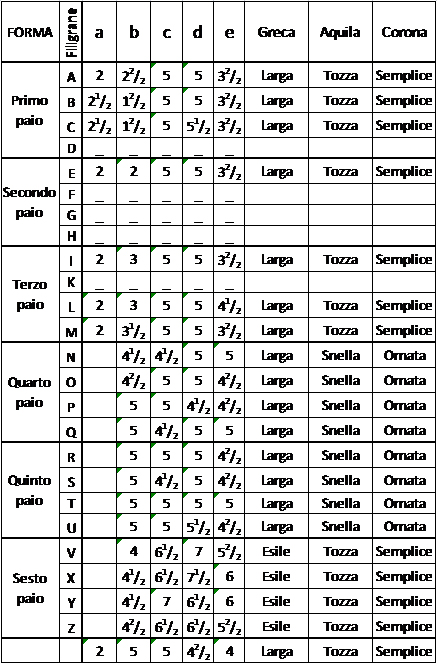

Silvio Sella nel 1914 elaborò una tabella (vedasi fig.2) molto utile per individuare 19 dei 24 tipi di filigrana possibili, essendo sei le paia di forme utilizzate, ricavandone da ciascuna quattro fogli. Nel 1946 fu individuato un ulteriore tipo di filigrana, il 20°, che non è stato attribuito ad alcuna delle sei forme ed aggiunto all’ultima riga della tabella.

Gli elementi che definiscono le diverse filigrane sono: il numero dei meandri della greca nelle varie posizioni, la larghezza della greca, l’aquila e la corona. Nella tabella del Sella riprodotta in fig.2 i diversi tipi di filigrana possibili sono indicati con lettere maiuscole; nelle colonne contrassegnate con lettere minuscole sono indicati i numeri di meandri delle greche nel seguente modo:

a) numero di meandri ascendenti nella greca, lato superiore, angolo di sinistra,

b) numero di meandri ascendenti lato superiore tratto centrale,

c) meandri uscenti verso destra, tratto superiore, lato destro,

d) meandri uscenti verso destra, tratto inferiore, lato destro,

e) meandri discendenti verso il basso, tratto centrale, lato inferiore; nelle restanti tre colonne sono indicate le caratteristiche significative per determinare i tipi di greca, aquila e corona.

Si riportano diverse figure esplicative per aiutare chi si sta avvicinando solo ora a questi oggetti, a poterli distinguere e catalogare, in modo che, magari, possa individuarne di non ancora studiati.

|

|

|---|---|

| Greca larga | Greca esile |

|

||

|---|---|---|

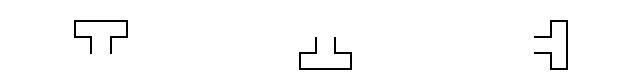

Meandro ascendente |

Meandro discendente | Meandro uscente a destra |

|

|

|---|---|

| Snella | Tozza |

|

|

|---|---|

| Corona ornata | Corona semplice |

Purtroppo i punzoni d’acciaio per i bolli a secco passarono in mano a privati e non tornarono mai al ministero delle poste. Con questi timbri furono prodotti dei falsi, per scoprirli si esaminano diversi elementi come le date delle lettere, la posizione del bollo, la levigatezza ed assottigliamento della carta sotto il bollo ed altri particolari, che solo chi è molto esperto riesce ad individuare.

Poiché questi falsi permettevano di realizzare ottimi guadagni, quando i falsari non ebbero più la possibilità di utilizzare carta originale, passarono a produrla e ne produssero con caratteristiche simili a quelle dei tipi “E” ed “I”. Queste carte possono essere riconosciute dai seguenti particolari: differenze su tratti di greca, bordatura della carta sui quattro o tre lati, carta più spessa, spugnosa, fragile alla piegatura, precocemente ingiallita, presenza di stelle sia a sinistra che a destra dello scudo, aquila che tocca il cerchio dello scudo con gli artigli, con le punte delle ali, mentre nell’originale vi è sempre uno o due millimetri di distanza, ecc. ecc.. Quindi se il collezionista, analizzando la filigrana del suo cavallino, trovasse i tipi “E” o “I”, sarebbe opportuno che si rivolgesse ad un perito.

Bibliografia

- La carta postale bollata degli antichi stati di terraferma del Re di Sardegna” - S. Sella (1914)

- Una questione di sicurezza – F. Filanci, D. Bogoni, F. Luperi - Poste Italiane (1994)

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |