|

|

S. P. del Regno delle due Sicilie

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |

I bolli del servizio postale in Sicilia dal 1820 al 1858

Analisi di alcune alterazioni chimiche degli inchiostri

(Archivio per la Storia Postale - ISSP - n. 24/2006)

Appendice A

Paolo Calvini *

ANALISI FTIR

(SPETTROSCOPIA INFRAROSSA IN TRASFORMATA DI FOURIER)

Spettroscopia infrarossa.

La spettroscopia infrarossa si basa sull’assorbimento della radiazione di frequenza

compresa tra 4000 e 400 cm‾¹ (tra il visibile e le microonde) da parte delle molecole.

L’energia associata alla radiazione infrarossa è in grado di provocare oscillazioni

dei gruppi di atomi che costituiscono una molecola, particolarmente se i legami tra

gli atomi sono di tipo covalente e gli atomi stessi sono leggeri (idrogeno, carbonio,

azoto, ossigeno). Per tale motivo la spettroscopia FTIR è particolarmente indicata nell’analisi

di composti organici. In generale, ogni molecola organica dà origine ad uno

spettro caratteristico, che appresenta per così dire la sua “impronta digitale”. Inoltre

alcuni gruppi di atomi che compongono la molecola danno origine a segnali caratteristici

ad una determinata frequenza, indipendentemente dagli atomi vicini e dalla

posizione all’interno della molecola stessa. Quest’ultima caratteristica permette all’analista

di ottenere utili informazioni su tali gruppi e di valutarne l’origine e la reattività,

anche nei frequenti casi in cui l’impronta digitale è troppo confusa per un’identificazione

sicura dell’intera molecola.

Nei campioni presi in esame nel presente lavoro ci si è trovati di fronte ad una

miscela eterogenea di componenti organici (carta, collatura, leganti e pigmenti degli

inchiostri, prodotti di degradazione), ognuno con il proprio spettro FTIR che contribuisce,

sommandosi agli altri, allo spettro totale registrato dallo strumento. Tramite

appositi algoritmi di sottrazione spettrale, di deconvoluzione e di best-fit 1) è possibile,

entro certi limiti, separare i contributi spettrali di ogni componente e giungere alla

loro identificazione sfruttandone i segnali FTIR dei gruppi atomici caratteristici (alcooli,

aldeidi, chetoni, carbossili, esteri, ammine). Tuttavia le molecole inorganiche composte da atomi pesanti (piombo, mercurio, ferro, rame presenti nei pigmenti degli

inchiostri) spesso sfuggono all’analisi FTIR, che deve perciò essere integrata da altre

tecniche analitiche specifiche.

Strumenti e metodi.

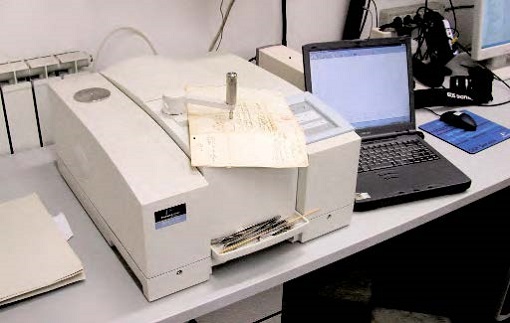

Lo strumento utilizzato in questo lavoro è uno spettrofotometro FTIR Perkin-Elmer Spectrum One (fig. A1) dotato di accessorio ATR con cella a ZnSe. Tale configurazione

strumentale è particolarmente indicata nel caso di materiali cartacei o pittorici

in quanto permette l’analisi non distruttiva dei campioni, che vengono semplicemente

appoggiati sullo stativo orizzontale e sottoposti ad una debole pressione per

assicurarne il contatto con la finestra di passaggio della radiazione infrarossa, con

sonda di misura pari a circa 1 mm². Lo spettro risultante è pertanto la somma degli

spettri degli inchiostri (presenti come linee sottili), e di una limitata porzione della

carta circostante. Le misure sono state effettuate con una risoluzione di 4 cm‾¹ nell’intervallo

tra 4000 e 550 cm‾¹ in unità di Assorbanza (A) ed il rapporto segnale/ rumore è stato innalzato ripetendo la misura per dieci volte sullo stesso punto.

|

| Fig. A1. Lo spettrofotometro FTIR Perkin-Elmer Spectrum One, presso il laboratorio della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Liguria, qui ripreso durante l’analisi di uno dei documenti. |

Analisi delle buste in materiale plastico trasparente.

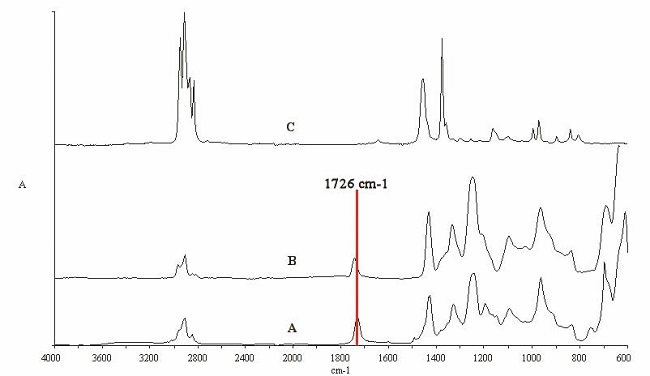

La fig. A2 riporta lo spettro FTIR della tasca di plastica commerciale utilizzata per

la conservazione dei documenti (A) confrontato con quelli di altri materiali plastici

(B e C).

La somiglianza tra il campione incognito (A) ed il copolimero cloruro di vinileacetato

di vinile (B) è evidente. In ogni caso, il segnale a circa 1726 cm‾¹ presente sia

in (A) che in (B) è tipico di un gruppo estere, che può idrolizzare nel tempo dando

origine a componenti acidi a basso peso molecolare. Il segnale dell’estere è invece

assente nella busta commerciale in polipropilene (C).

|

| Fig. A2. Spettri FTIR del campione incognito (A) confrontato con quelli di un copolimero 98% cloruro di vinile - 2% acetato di vinile (B), di una tasca commerciale a base di polipropilene (C). |

Analisi delle carte e dei bolli.

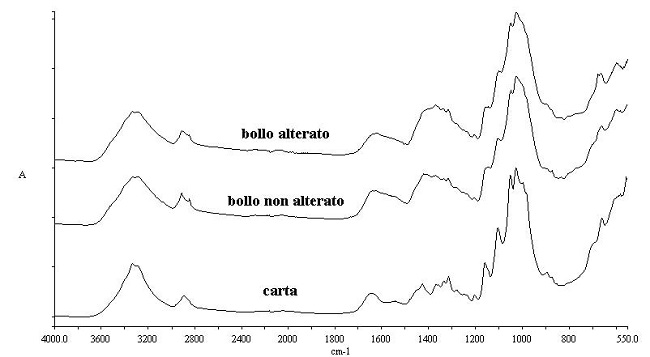

Campioni 1821. Le due carte sono fatte a mano e di manifattura diversa, come

testimoniato dalle due diverse filigrane. Ambedue sono collate con gelatina (segnali

tipici a circa 1643 e 1550 cm‾¹). La carta con filigrana “torre” contiene una quantità leggermente maggiore di collatura ed è azzurrata, ma il segnale FTIR del colorante

(probabilmente indaco) non è rilevabile all’ FTIR in quanto di debole intensità e nascosto

dai forti segnali della carta e della collatura.

Questa stessa carta, con timbro rosso non alterato, contiene quantità rilevabili di

carbonato di calcio (debole segnale a 873 cm‾¹ ed innalzamento del picco a circa 1424 cm‾¹ ), al contrario dell’altro campione, con filigrana “masso”, con timbro alterato.

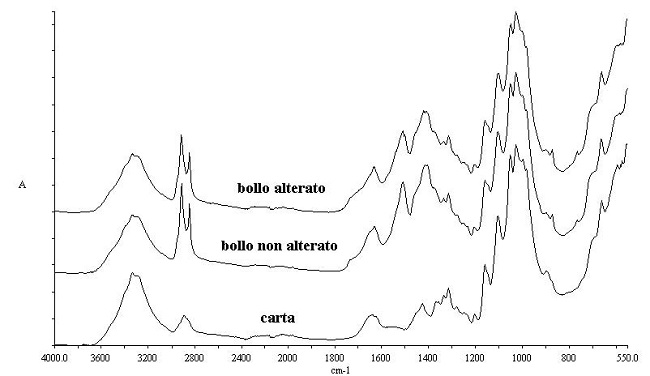

Stante le minime differenze spettrali, nella parte inferiore della fig. A3 viene riportato

lo spettro FTIR della sola carta con filigrana “torre”, spettro di riferimento utilizzato

per valutare le differenze con quello degli inchiostri.

|

| Fig. A3. Spettri FTIR di confronto sui documenti del 1821. |

Sia l’inchiostro alterato sia quello non alterato mostrano le stesse caratteristiche

spettrali generali. Il doppietto a 2912 e 2850 cm‾¹ , assente nella carta, è dovuto al

legante, ma il segnale è troppo debole per stabilire con certezza se il legante è di tipo

cellulosico (gomma arabica) o oleoso degradato. Tuttavia quest’ultima ipotesi è da

escludere, stante la mancanza di aloni fluorescenti all’UV intorno ai bolli, mentre l’aspetto

generale dello spettro tra 1700 e 1500 cm‾¹ suggerisce un legante a base di

gomma arabica. La banda tra 1500 e 1200 cm‾¹, larga, forte e poco risolta indica un

colorante di origine vegetale. Le minime differenze tra i due spettri FTIR dei bolli

potrebbero essere imputabili all’eterogeneità del substrato e non sono pertanto una

prova esaustiva di un degrado causato dalla tasca in cui il bollo alterato era stato conservato.

Non è da escludere, inoltre, la presenza e la modifica di un componente inorganico

nell’inchiostro, componente inorganico che l’FTIR non è in grado di evidenziare.

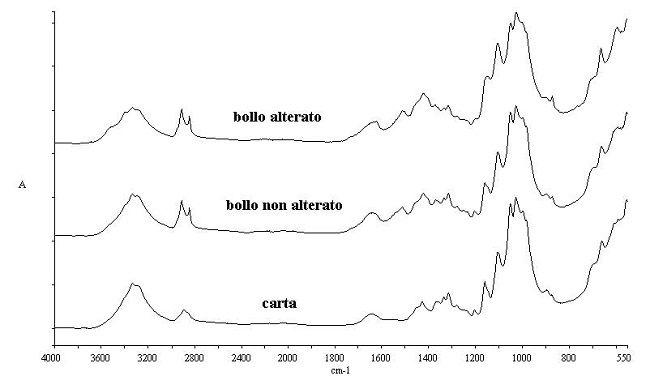

Campioni 1844.

Anche in questo caso le due diverse filigrane indicano che i due campioni di carta

sono di manifattura diversa. Ambedue sono collate con gelatina e contengono piccole

quantità di carbonato di calcio. Nella carta con filigrana “testa”, con bollo che ha

subito variazione di colore, il segnale della gelatina è leggermente meno forte che

nella carta con filigrana “ancora”. In ogni caso, stante la minima differenza spettrale

tra le due carte, nella parte inferiore della fig. A4 viene riportato per semplicità soltanto

lo spettro FTIR della carta con bollo degradato con filigrana “testa”.

|

| Fig. A4. Spettri FTIR di confronto sui documenti del 1844. |

Sia il bollo con inchiostro non degradato sia quello degradato presentano segnali

di carbonato di calcio, dal che si può dedurre che i due inchiostri non siano particolarmente

acidi. Rispetto alla carta di base, il doppietto a circa 2920 e 2843 cm‾¹ dei

bolli indica la presenza di un legante oleoso a catena alifatica (gruppi C-H). Tuttavia

la banda dell’estere (R-COOR) a circa 1726 cm‾¹ , tipica degli olii, è assente in ambedue

i bolli. La mancanza di segnali FTIR significativi nei bolli confrontati con il substrato

cartaceo indica che l’inchiostro è a base di un colorante inorganico. La mancanza di

segnali evidenti di ossalati 2) e di ossidazioni prodotte dal ferro 3) porta ad escludere una

composizione degli inchiostri a base di ossi-idrossidi di ferro, il cui colore può variare dal rosso al ruggine ed al bruno in funzione della granulometria e dei vari stati di

ossidazione. La presenza di un ampio alone fluorescente all’UV intorno alla traccia dei

due bolli suggerisce che dopo 150 anni il legante oleoso sia stato parzialmente degradato

dal pigmento inorganico con idrolisi dell’estere 4). Tuttavia questo è avvenuto sia

per il bollo alterato sia per quello non alterato, e pertanto la variazione di colore

riscontrata non è imputabile a questa reazione di idrolisi del legante.

Una delle caratteristiche salienti del bollo alterato è la presenza delle bande tipiche

dei solfati, caratterizzati dall’aspetto “ondulato” della larga banda R-OH centrata

a 3333 cm‾¹ e dal forte segnale a 1105 cm‾¹ . Per verificare se questa fosse la causa dell’alterazione,

gli spettri FTIR sono stati ripetuti in diverse posizioni sia sulle carte sia

sui bolli. I risultati ottenuti hanno evidenziato la non uniforme distribuzione dei solfati,

i cui segnali sono più o meno intensi nelle diverse carte esaminate e nelle diverse

posizioni, indipendentemente dalla presenza del bollo. Inoltre la presenza di solfati è limitata alla superficie del foglio e tende a perdersi con i ripetuti maneggiamenti

dei campioni nei vari passaggi analitici e di confronto visivo. In assenza di campioni

di riferimento uguali, conservati in località diverse ed in condizioni ambientali diverse,

non è possibile stabilire con certezza se la presenza di solfati sia dovuta alle tecniche

di manifattura delle carte, a procedimenti di asciugatura degli inchiostri manoscritti

oppure a condizioni ambientali sfavorevoli che hanno portato alla formazione

di solfato di calcio (vedi Appendice B, esami XRF) per attacco acido al carbonato di

calcio inizialmente presente in quantità probabilmente superiore a quella riscontrata

più di un secolo dopo. In quest’ultimo caso è da considerarsi una fortuna che l’artigiano

produttore delle carte abbia usato il carbonato di calcio, una riserva alcalina

che, reagendo con l’acidità ambientale, ha protetto i documenti dal degrado.

Campioni 1848-49.

Ambedue le carte sono caratterizzate dalla filigrana “ancora”, ed hanno uno spettro

FTIR perfettamente sovrapponibile ed analogo a quello della carta 1844 con la stessa

filigrana, a parte l’eventuale segnale dei solfati. Il campione 1849 presenta una leggera

colorazione azzurra, che tuttavia non dà segnali evidenti all’ FTIR. In fig. A5 sono

riportati gli spettri FTIR della carta e di due bolli, uno non alterato e l’altro alterato.

|

| Fig. A5. Spettri FTIR di confronto su documenti del 1848-49. |

Rispetto ai campioni del 1821 (fig. A3) si nota, nei bolli, un segnale più forte del

legante oleoso (gruppi C-H a circa 2920 e 2843 cm‾¹ ), cui corrisponde un debole

segnale dell’estere a circa 1726 cm‾¹ . In ambedue i casi (bollo alterato e non) il sottile

anello di fluorescenza sotto UV intorno agli inchiostri indica una minor degradazione

del legante. Per il resto, le caratteristiche spettrali sono analoghe a quelle dei campioni 1844 (fig. A4), a parte i forti assorbimenti nella zona tra 1500 cm‾¹ e 200

cm‾¹, anch’essi imputabili al legante oleoso. Un’accurata analisi con tecniche di

deconvoluzione e di curve fitting degli spettri FTIR, associate ad altre analisi specifiche

ma distruttive, permetterebbe con ogni probabilità di identificare il legante ed i

suoi prodotti di degradazione ma tale identificazione, lunga e laboriosa, esula dagli

scopi del presente lavoro.

Conclusioni.

Dal primo screening tramite spettroscopia FTIR su diversi tipi di carte ottocentesche,

con bolli rosso-arancio che presentano variazioni di colore in condizioni di conservazione

diverse sono emersi i seguenti punti salienti.

1. La conservazione dei documenti in tasche di plastica trasparente con segnali

FTIR di gruppi estere (sia pur deboli) non giova certamente alla stabilità cromatica dei

bolli.

2. L’inchiostro utilizzato negli anni Venti dell’Ottocento, a base di pigmenti vegetali

e leganti “gommosi” è diverso da quello degli anni Quaranta, a base di pigmenti

minerali e leganti oleosi. Tale variazione composizionale è stata tuttavia riscontrata

esaminando un numero troppo limitato di campioni ed andrebbe suffragata da ulteriori

analisi storico-scientifiche.

3. L’alterazione cromatica riscontrata non è imputabile alle interazioni tra il materiale

plastico delle tasche ed il legante, degradato nei 150 anni di vita del manufatto.

4. La causa dell’alterazione cromatica risiede nel tipo di pigmento usato negli

inchiostri dei bolli rossi siciliani del XIX secolo. È altamente probabile che il colore

osservato oggi sia già leggermente diverso da quello originale, sia nel caso dei bolli

anni Venti sia in quelli successivi. L’entità della variazione può dipendere inoltre dalla

permanenza, in passato, in ambienti inadatti con accatastamento dei documenti. Di

conseguenza, la recente conservazione in contenitori non adatti che ha provocato ulteriore

alterazione potrebbe avere influito in maniera diversa su campioni originariamente

simili ma dalla “storia” diversa.

5. Sebbene l’analisi FTIR non sia particolarmente adatta allo studio della composizione

di pigmenti colorati stesi su substrati organici eterogenei, i cui forti assorbimenti

infrarossi mascherano i deboli segnali dei componenti inorganici, dal complesso

delle analisi effettuate risulta una probabile composizione a base di minio degli

inchiostri dei bolli successivi agli anni Venti 5). Tale ipotesi deve tuttavia essere confermata

con tecniche analitiche più adatte, quali la spettroscopia Raman e l’XRF.

*) Ministero Beni e Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Liguria, via

Balbi,10, 16126 Genova, paolo.calvini@tin.it.

1) Paolo CALVINI, Stefano VASSALLO, “Computer-aided infrared analysis of heterogeneous works of art”,

di prossima pubblicazione in Studies in Conservation.

2) Nuria FERRER, Maria Carme SISTACH, “Characterisation by FTIR spectroscopy of ink components in

ancient manuscripts”, in Restaurator 26, 2005, pagg. 105-117.

3) Paolo CALVINI, Andrea GORASSINI, “The degrading action of iron and copper on paper: a FTIR -deconvolution

analysis”, in Restaurator 23, 2002, pagg. 205-221 (con un’errata corrige in www.paolocalvini.it).

4) Jaap VAN DER WEERD, Annelies VAN LOON , Jaap J. BOON, “FTIR studies of the effects of pigments on

the aging of oil”, in Studies in Conservation 50, 2005, pagg. 3-22.

5) Sébastien AZE, Jean-Marc VALLET, “Chromatic degradation processes of red lead pigment”, in preprint. chemweb.com/inorgchem/0206001.

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |