|

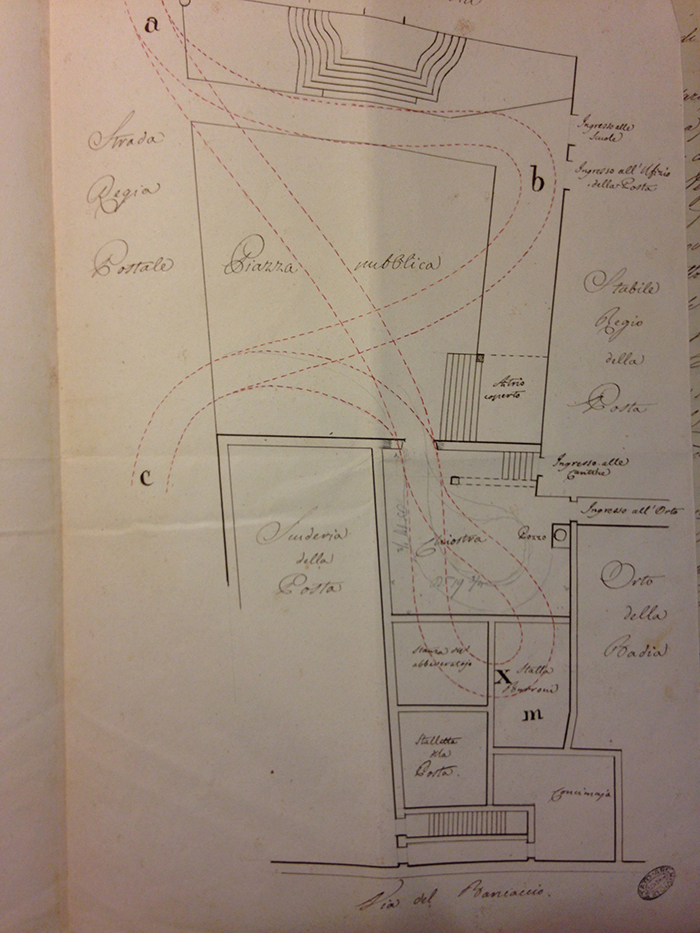

Nell'articolo sopra richiamato abbiamo avuto modo di illustrare i progetti presentati per il trasferimento della stazione di posta di Arezzo nella piazzetta di Badia, un nuovo documento, conservato all'Archivio di Stato di Firenze (1), testimonia la realizzazione di quel trasferimento e le piante allegate ci indicano anche la disposizione dei locali.

La stazione di posta ora è contigua all'ufficio postale, così come nella quasi totalità dei principali uffici granducali, quasi a farne un corpo unico, situazione ottimale per il trasferimento della bolgetta delle corrispondenze dalla carrozza all'ufficio. La piazza, in quegli anni, rappresenta anche il punto nodale della città: si consegna e si ritira la posta, si hanno notizie da postiglioni e corrieri sugli avvenimenti delle altre città, si possono curiosamente osservare i viaggiatori che transitano o si fermano in città, vi si affacciano bar e locanda, sicuramente la Piazza è il centro più vivo della comunità.

Nel 1842, all'ingegnere Lorenzo Corsi, viene affidato un ulteriore progetto per risolvere una nuova sopraggiunta necessità: occorre permettere ai Corrieri di far le loro consegne al coperto, cosa fare? Tra il Mastro di Posta, l'Architetto Bartolini e l'Ingegnere Corsi si manifestano diversità di vedute in merito alla risoluzione del problema: "entrare con carrozza e cavalli all'interno della stazione di posta o costruire una tettoia sopra l'ingresso dell'ufficio di posta?" esse generano conflittualità da redimere e superare: apprendiamone gli argomenti pro ed i contro leggendo la trascrizione della Relazione presentata dall'Ingegnere Lorenzo Corsi.

Ill.mo Sig. Sig. Prone Colmo

A porgere adeguato sfogo sul soggetto della variante idea circa la rettificazione proposta all’ingresso dell’Uffizio Postale di questa Città, per comodo dei Corrieri, di cui parlasi nella Dirett.le di Vs. Ill.ma del 17 stante e nell’unito Rapporto dell’esimio Sig. Architetto March. Bartolini, io devo prima di tutto esternare il mio dispiacere che questo Sig. Collega non sentisse che poteva essere utile il porre fra noi a verbale confronto le opinioni accolte dal Maestro di Posta Biancini colle mie già emesse, e che erano il resultato di qualche studio fatto sulla questione. Tuttavolta ora abbiamo l’uno e l’altro il vantaggio di depositare in ordinata relazione i nostri pensieri, e così di renderne commensurabile sempre il valore.

Facendo intanto precedere delle osservazioni in genere, dirò che io non poteva, nel compilare il mio progetto, aderire a quello del Postiere, il quale ha la mira di favorire l’interesse proprio, impegnando la Finanza in certe spese di cui rimane a misurare l’utile reale, e su cui mancavo d’istruzioni per prenderle in considerazione. Io doveva limitarmi a trattare la riduzione dell’Uffizio di Posta, compreso il conveniente modo di permettere ai Corrieri di far le loro consegne al coperto.

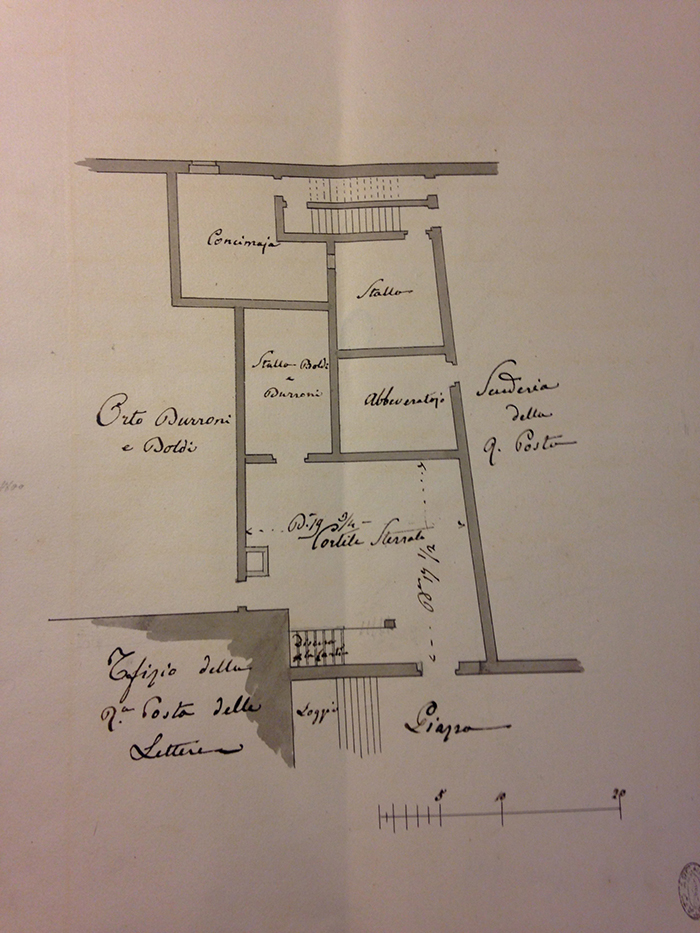

Il quale ultimo punto poteva risolversi in tre maniere; 1a col profittare del Cortile proposto dal Sig. Bartolini, cuoprendolo; 2a col formare una tettoia bassa di legno o di ferro laminato esternamente alla facciata dell’Ufizio; 3o col procurare l’entrata delle Carrozze dentro l’Ufizio, ampliandone la porta d’ingresso. Pongo infine una pianta indicativa la situazione dei luoghi per averne esatta nozione.

Nel mio Rapporto preliminare del dì 14 febbraio ultimo, affacciai l’idea di una tettoja di lamiera sostenuta da tiranti, per difesa delle persone che vanno a prender le lettere, qualora dovesse cambiarsi la finestra della distribuzione; ed aggiunsi che se non dovesse operarsi questo cambiamento, mancava per la necessità di quella tettoja una forte presunzione. Ed infatti se per oggetto principale della tettoja stessa avessi accennato l’uso di coperto per il comodo dei Corrieri, poteva credersi superflua la riduzione dell’ingresso all’Ufizio.

Ma io ritengo che le mire di un Artista nel progettare dei lavori debbono prima di tutto essere ispirate da regole di economia e di prudenza insieme.

È vero che la introduzione dei legni (2) dei Corrieri nel primo andito interno dell’Ufizio, riesce alquanto disagiata: ma era meglio cominciare ad ottener l’intento con un poco di disagio, facilmente poi rimediabile, di quello che scoraggire dall’impresa col prospetto di gravose spese. In quest’opinione eravamo concordi il Signor Direttore di Posta ed io. Però la tettoja esterna venne per allora soltanto accennata: in seguito poteva essere domandata come un necessario miglioramento. Frattanto non conveniva incominciare da questa le proposizioni, imperocchè non si sarebbe poi potuto ottenere mai più che venisse migliorata l’attuale meschina entrata dell’Ufizio ed il prospetto esterno di tutta la fabbrica. Ecco francamente e sinceramente spiegato il mio concetto, che sperò vorrà riconoscersi prudenziale per il bene ultimo dello stabile regio.

Ciò premesso, dimostrasi che in massima io convengo col Sig. Architetto Bartolini, non esser buono affatto che le carrozze dei Corrieri entrino nell’Ufizio, ma penso nonostante che questo sia tollerabile e praticabile. Ed in vero prendendo il dato che per intiera fiducia nel Sig. Relatore, io neppur verifico, della differenza di B:a (3) 1 ½ dal piano del corridore interno dell’Ufizio a quello della Strada regia, osservo che dei due scalini appiè della porta dell’Ufizio, il superiore è alto soldi 5 e l’inferiore soldi sei e denari 8, restano soldi 18.4 di declive al pavimento in selice della piazza nella lunghezza di B:a 37.10.__, che è quanto dire un mezzo soldo scarso a braccio lineare andante. È dunque inesatto l’asserire non esservi quasi che niente di distesa, mentre questa frase è una di quelle che possono avere giuoco di sinistra impressione, nel più bel momento in cui interessa di conoscer l’ingerno (?) vero. Io anzi proponeva di forzare un poco quel declive per sormontare il primo scalino almeno, lo che riducevalo a due quattrini il braccio, o al 3/3 per %; pendenza che ognuno vede discretissima e mite. Non voglio per questo difendere il mio progetto più di quello che meriti, ma neppur voglio nascondere ciò che lo rendeva plausibile; il corridore interno largo B:a 4 e si sa come possa agire in questa larghezza la sala di una carrozza; il corridore è anche parapettato dalla parte del cortile, con sovrapposte colonne munite di base; per cui è impossibile che sieno urtati quei fusti altro che da qualche corpo che sporga in fuori della camera della carrozza. Siccome poi la porta interna per effettuar le consegne è immediatamente accanto alla porta esterna, la carrozza colla sua partita delle ruote di dietro appena monterebbe sopra la soglia, che dovrebbe fermarsi: il fusello di dietro non oltrepasserebbe giammai gli strombi dell’uscio principale; dunque non hanno luogo altre manovre difficili pei Postiglioni che d’imboccare quel primo ingresso: la carrozza è già sulla rotaja per il suo storno sicuro, staccati i cavalli, sull’agilissimo declive del nuovo padiglione, e del selciato e inghiarato della Piazza convenientemente rialzati. Il timore per le colonne è pertanto un timor panico, perché nel caso nostro esse non hanno rapporto al soggetto.

Le due ipotesi formulate per il passaggio dei Corrieri (Corsi) |

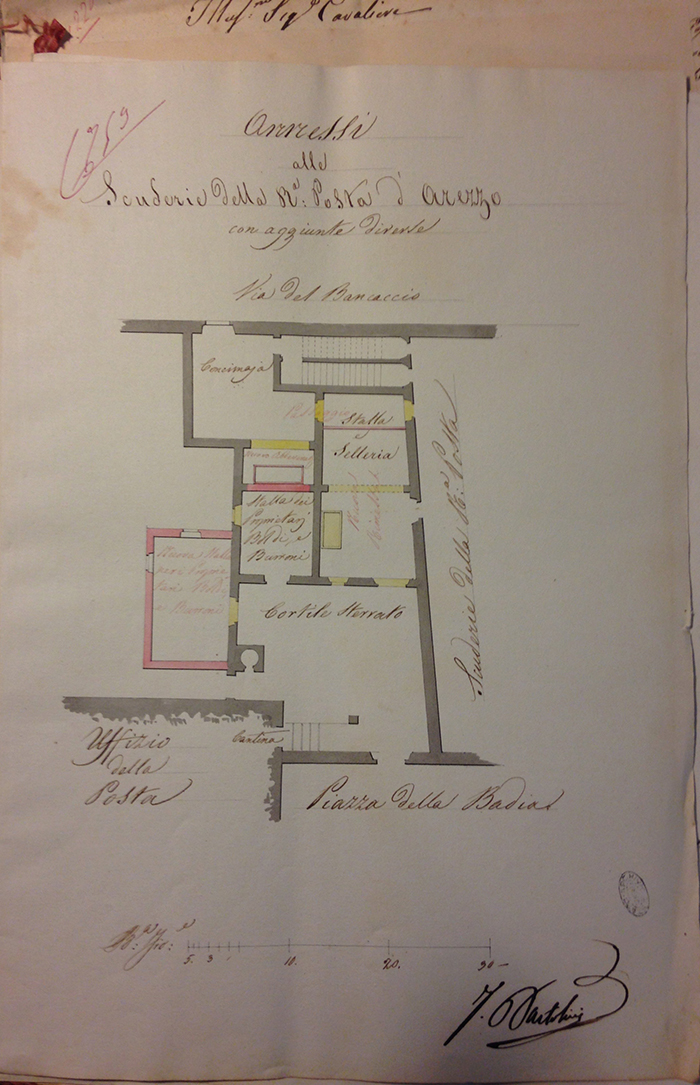

Adesso io suppongo che i miei rilievi sieno inattendibili, e che inopportune appajano le viste prudenziali da cui mi mossi: in una parola escludo il mio progetto affatto incapace di corrispondere allo scopo che ebbe il Governo, nonostante che la spesa, appurata da quel che riguarda il riattamento del piccolo loggiato esteriore, ammonti a sole £ 1177.5.6. In questo caso esce in campo il parallelo fra il concetto di una tettoja ombratile appesa al muro della facciata dell’Ufizio, e il partito che offre la Chiostra sterrata di comune passo all’Orto, Cantine, stalle e Pozzo limitrofi alla Scuderia di Posta.

Il parallelo deve farsi naturalmente sotto 2 aspetti distinti; per il comodo e per l’economia. Quanto al primo punto si vede bene nella pianta fra le linee punteggiate di rosso la rotaja che percorrerebbe la carrozza in ciascuno dei due progetti; e certo l’andamento abc si vorrà per il comodo preferire all’altro axc. Quanto al secondo punto ancora, cioè per l’economia, non è chiaro di per sé che la minore spesa si avrebbe con l’andamento abc? Difatti con questo non si tratta che di costruire la proposta tettoja: tutto il resto è fatto: il lavoro potrà costare un mezzo migliajo circa di lire, quand’anche dalla tettoja voglia farsi calare una tenda per maggior difesa dalle intemperie. Ma nell’altro pensiero di servirsi dell’andamento axc il dispendio non è così lieve: imperocchè 1°: bisogna fare acquisto della stalletta Burroni posta in m, recostruendone una nuova come dal progetto emesso fino dal 28 gennaio 1840 per £ 1629.10.__.

2°: bisogna remuovere la tromba a stantuffo per portarla colla pila dell’abbeveratojo a contatto del pozzo, e aprir due arcate a rottura nella muraglia, per ridurre tutto il locale a loggia coperta, e infine lastricare il cortile e lo spazio della stalla

Seguono £ 1629.10.__.

Riporto £ 1629.10.__.

Burroni per B:a 0340 colla spesa per il meno di “ 690.__.__

3°: E poiché il tetto dell’attuale abbeveratojo e della stalletta Burroni è basso, bisognerebbe, per dare il giro alla carrozza rialzarlo, e per conseguenza impegnarsi nel progetto di un’aggiunta di fienili, il quale conduce nulla meno che a dover cambiare in parte le converse del tetto del fienile attuale, e ad accrescere altro fabbricato sulla chiostra medesima, perché il solo spazio dell’abbeveratojo e della stalletta Burroni sarebbe poco luogo per un deposito di fieni considerevole. Pure, supponiamo che non si voglia occuparsi di fienile, e che il solo rialzamento della fabbrica per avere

un loggiato coperto, importi “ 500.__.__

Abbiamo in tutto £ 2819.10.__.

E vale a dire quattrocento scudi; somma già per tre settimi più forte delle due spese riunite per ridurre l’ingresso dell’Ufizio e per corredarlo di una tettoja esterna. Dunque come vorrà sostenersi che con eguale spesa se non minore a quella che io scandagliavo occorrere per la sola riduzione dell’entrata dell’Ufizio, può ottenersi un doppio scopo, cioè di servire al comodo dei Corrieri e a quello del Maestro di Posta? Evidentemente qui il Sig. Architetto Relatore (lo dico per non poter fare a meno) è incorso in errore, perché a voler far qualche cosa di comodo per il fienile fino a ¼ o ad 1/3 della capacità dell’esistente, non si può spender meno di trecento scudi. Riunite dunque le spese, il doppio scopo desiderato si comprerebbe con settecento scudi, e non con poco più di cento cinquanta io proponeva.

Qualora anche si dubitasse che nei miei calcoli vi fosse esagerazione, osservisi che non ho posto in conto un’indennità che sarebbe dovuta ai proprietarj diversi, due almeno, i quali hanno quanto la R.a Amministrazione il diritto alla servitù del passo dalla Chiostra che si vorrebbe coprire, servitù mal tollerabile col servizio dei Corrieri; ed esservisi ancora che non ho posto in conto né la spesa per tagliare il muro sulla piazza, e per sostituire una cancellata al portone attuale, il quale sarebbe angusto per la meditata entratura al trotto con la vettura a 4 e 6 cavalli, né quella per una comunicazione dalla Chiostra all’Ufizio.

Infine mi prendo la libertà di osservare che mentre le brame del Maestro del Posta sono meritevoli di tutta la considerazione, l’aggiungere un ¼, o un 1/3 di capacità al fienile presente non vuol dir contentarlo davvero, perché appena appena lo sarebbe accordandogli il doppio, e frattanto non è possibile rialzare l’attual fienile senza forte rischio per la fabbrica che è già incatenata per la sua sicurezza. Però, quando non è facile di favorire il giusto interesse del Maestro di Posta, domando qual vantaggio sarà di avvicinare alla fabbrica dell’Ufizio delle Lettere dei Capannoni di fieno, che in qualche sinistra congiuntura potrebbero esser causa d’immenso danno? Quanto a me penso che i fienili non possono ricevere aumenti se non per la parte della Concimaja; e che sul lato della Chiostra non possono ricavarsi utilmente come in addietro fu proposto, che una Rimessa da Carrozze, e alcune stanze sopra per Camere di Postiglioni.

Ed è quanto io sono capace di vedere in proposito, mentre ho l’onore di ripetermi con profondo ossequio e rispetto

Di Vs: Illma

Arezzo lì 22 Giugno 1842 Direttore del Dipartimento delle RR. Fabbriche |

Dev.mo Obb.mo Servitore Corsi Lorenzo |

Ecco le immagini a corredo della relazione:

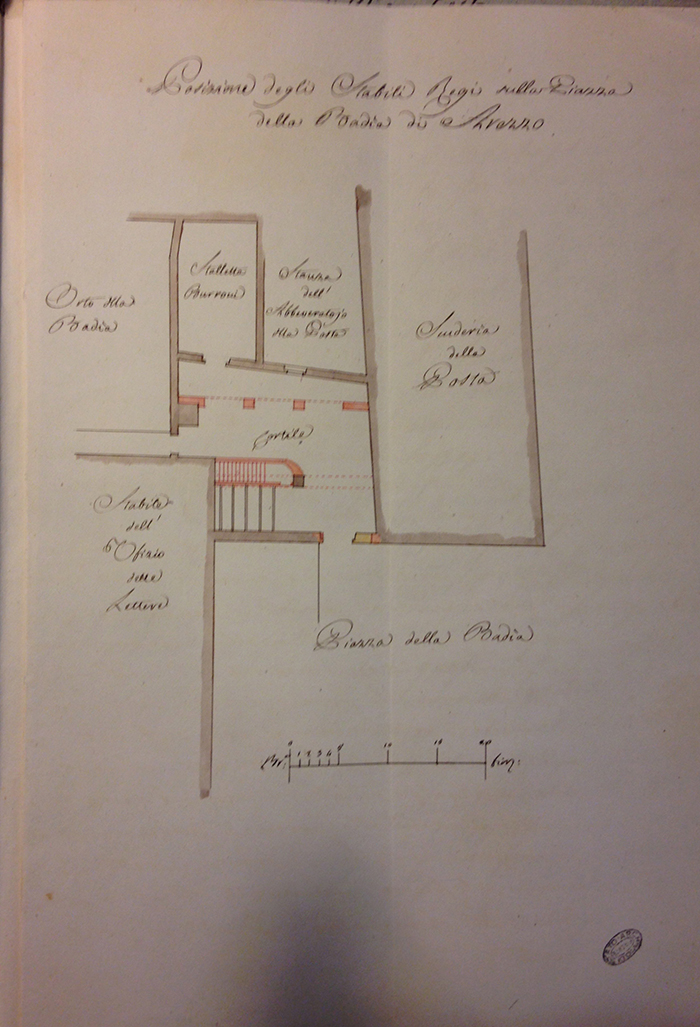

Posizione degli Stabili Regi (Pbl. Bartolini) |

Annessi alle Scuderie della R. Posta di Arezzo (Bartolini) |

Pianta degli annessi alle Scuderie (Pbl. Corsi) |

Nelle immagini seguenti, a sinistra l'affaccio delle Scuderie in Via Cavour (ex Strada Maestra di Valle Lunga), a destra la finestra di distribuzione della posta, l'entrata dell'ufficio di posta ed il muro di confine con il cortile.

|

|

Ecco come si presentava l'Ufficio di Posta dopo il rifacimento di Piazza della Badia.

|

A tutt'oggi non siamo ancora in grado di sapere se i Corrieri abbiano poi sostato in un locale al coperto, oppure sotto una tettoia, perché non ci è dato sapere quale dei progetti sia stato accolto ed adottato dopo la disamina della Relazione depositata dall'Ingegner Corsi.

NOTE:

1) - Archivio di Stato di Firenze, Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche, Fabbriche lorenesi, al n° ordine 2178, fascicolo n. 79, abbiamo potuto consultare: Arezzo ufficio della Regia Posta. Trasformazione delle scuderie della Regia posta di Arezzo: disegno di F. Bartolini datato 1840. Perizia per la copertura del cortile annesso alla scuderia della posta a uso dei corrieri 1842: disegno di F. Bartolini. Chiusura del loggiato del cortile; Riduzione del principale ingresso; sistemazione interna dell’uffizio.

2) - Legn de posta. Legni da posta. Carrozze destinate a corrervi le poste e provvedute di tutti quegli accessori che occorrono a viaggiatori. Tali sono il Brancal, la Corriera, la Diligenza. La definizione di "legno" l'abbiamo presa in prestito dal Vocabolario Milanese-Italiano (Vol. II) di Francesco Cherubini (Milano 1840 dall'Imp. Regia Stamperia), quale testimonianza che il vocabolo non era d'uso solo in Toscana.

3) - Il Braccio fiorentino aveva una lunghezza di mt. 0,5836, e si divideva in 20 soldi, il soldo in 12 denari, il denaro in 12 punti. (wikipedia: 8/9/2017).