|

|

>>> S. P. del Regno Lombardo Veneto

>>> S. P. del Ducato di Modena

>>> S. P. dello Stato Pontificio

>>>

S. P. della Toscana

>>>

S. P. del Regno di Sardegna

>>> S. P. del Regno delle due Sicilie

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |

3 ottobre 1839: strade ferrate napoletane

CENNI STORICI

Il 3 Ottobre del 1839 partì il primo convoglio ferroviario italiano.

il 25 gennaio 1836 l'ingegnere Armando Giuseppe Bayard de le Vingrtie espose un suo progetto, una "strada di ferro" da Napoli a Nocera, al marchese Nicola Santangelo, ministro di S.M. Ferdinando II° Re delle Due Sicilie. Il piano industriale dell'ing. Bayard prevedeva la costruzione della linea ferrata a proprie spese in cambio di una concessione della gestione per 99 anni.

Il ministro Santangelo sottopose la proposta al Re Ferdinado II° il quale approvò la concessione per la intera linea Napoli - Nocera con diramazione per Castellammare con decreto del 19 Giugno 1836 dietro versamento di una cauzione pari a 100.000 ducati. Seguirono altri due decreti uno del 3 Febbraio 1838 ed un altro definitivo del 19 Aprile 1838 che sancivano il diritto di proprietà dello Stato dopo 80 anni di gestione esclusiva e contestualmente si stabiliva il tariffario per il servizio di trasporto.

L'atto di concessione tra il Regno Delle Due Sicilie ed il Bayard fu stipulato a Parigi dal notaio M. Hailigalla Chaussèe d'Antin. L'anno seguente venne costituita a Parigi una società in nome collettivo ed una in accomandita per gli azionisti. La costruzione della strada ferrata venne fortemente voluta dal Re Ferdinando II° per dimostrare l'importanza del Regno delle Due Sicilie e per apparire un sovrano illuminato ed aperto al progresso. Il Regno delle Due Sicilie era all'epoca, fra gli stati italiani, il più aperto alle innovazioni tecnologiche, vantando già opifici ed una flotta mercantile fra le più moderne all'epoca.

Il progetto della strada ferrata napoletana venne realizzato su basi internazionale: la progettazione della linea rotabile era francese, le locomotive giunsero dall'Inghilterra ricalcando il modello della casa Stephenson. S.M. Ferdinando II° dando il suo assenso alla realizzazione della Strada Ferrata napoletana metteva in evidenza che la rete ferroviaria, a differenza della ferrovia inglese che privilegiava il trasporto delle merci, avrebbe dovuto avere una decisa valenza nel trasporto dei viaggiatori.

Il Real Decreto di autorizzazione venne promulgato il 19 Giugno 1836 ed il Bayard potè incominciare ad eseguire a proprie spese una "strada di ferro" da Napoli a Nocera, da realizzarsi in anni quattro con la priorità di raggiungere il porto di Granatello di Portici, con un ramo secondario per Castellammare, con facoltà di proseguirla verso Salerno, Avellino ed altri siti (art. 1).

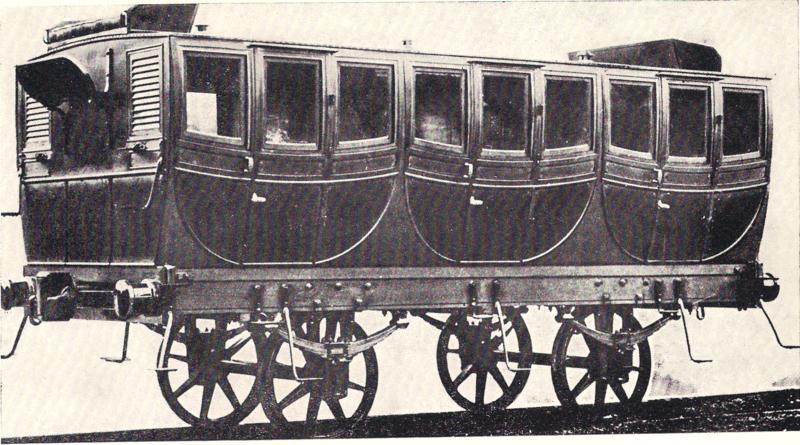

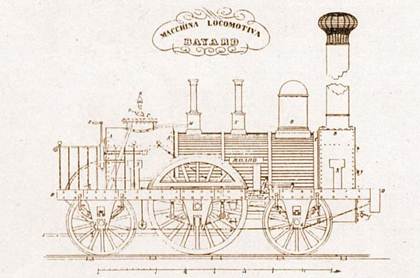

Per i convogli utilizzò vagoni costruiti a Napoli nello stabilimento Zino&Henry di San Giovanni a Teduccio sito in località Granili, mentre le locomotive furono acquistate dalla società inglese Longridge Starbuck&Co. di Newcastle-Upon Tyne. La locomotiva aveva la caldaia fasciata da liste di legno pregiato tenute insieme da quattro cerchiature in ottone. Il tender a due assi trasportava sia l'acqua che il carbone mentre i materiali rotabili erano di manifattura italiana, il ferro usate per le rotaie proveniva dalla Vallata dello Stilaro. Dall'Inghilterra vennero anche i macchinisti.

I lavori incominciarono l'8 Agosto 1838 sotto la direzione dell'ing. Bayard e dopo tredici mesi il primo tratto ad un solo binario giungeva al Granatello di Portici. Ma la convezione stipulata prevedeva che la rete rotabile doveva essere composta da doppio binario. S.M. Ferdinando II° mise a controllo dello stato d'avanzamento dei lavori due rappresentanti del governo: l'ingegner Ercole Lauria e l'Ispettore Generale dei Ponti e Strade Luigi Giura. La linea venne raddoppiata in pochi mesi.

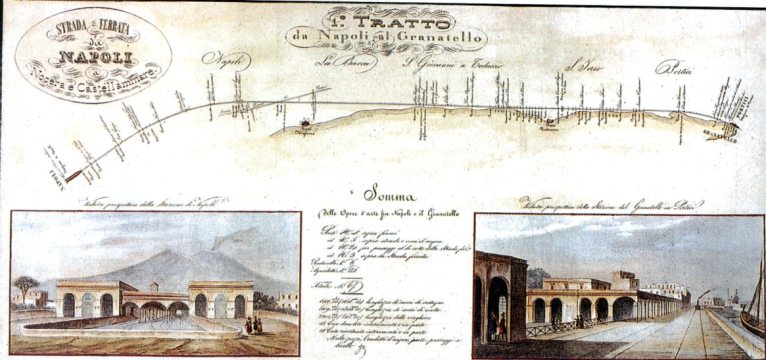

Il primo tratto della linea collegava la capitale al porto del Granatello, a Portici, con un percorso di km. 7,640, avente 33 ponti, 2.958 metri di opere di sostegno e 541 metri di ringhiere in ferro a difesa del mare e dei case lungo la ferrovia. Opera importante fu la costruzione di un ponte, il cosiddetto "Ponte dei Francesi", a due archi che consentiva alla ferrovia di sottopassare la strada delle Calabrie. Tale opera esiste ancora oggi lungo la linea.

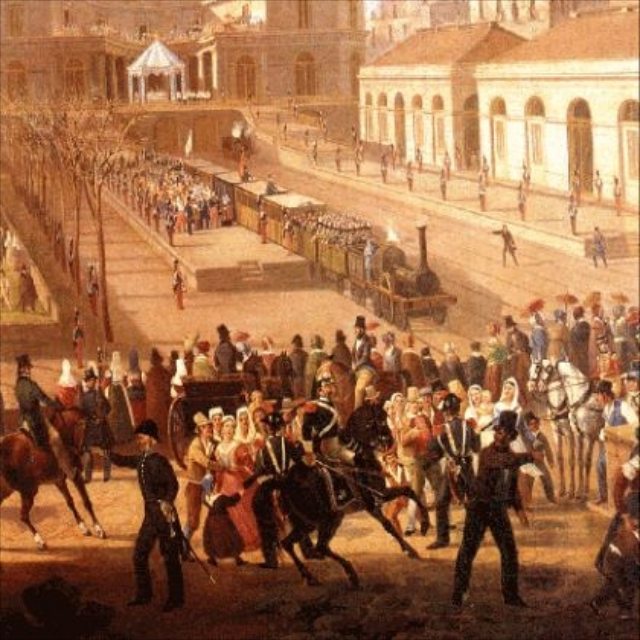

Questo primo tratto della ferrovia venne inaugurato il 3 Ottobre del 1839 con grande solennità. Verso mezzogiorno un colpo di cannone annunciò la partenza del primo treno composto da otto vetture che trasportavano 48 invitati oltre ad una rappresentanza dell'armata di Sua Maestà Reale costituita da 60 ufficiali, 30 fanti, 30 artiglieri e 60 marinai. Nell'ultima vettura vi era la banda della guardia reale.

Il convoglio reale, dopo nove minuti di viaggio, si arrestò dinanzi al palco allestito alla villa del Carrione a Portici ove si fece trovare il sovrano che espresse "Questo cammino ferrato gioverà senza dubbio al commercio e considerando come tale nuova strada debba riuscire di utilità al mio popolo, assai più godo nel mio pensiero che, terminati i lavori fino a Nocera e Castellammare, io possa vederli tosto proseguiti per Avellino fino al lido del Mare Adriatico". Accomodatosi sulla vettura reale posta al centro del treno accompagnato dal Bayard il treno poté così riprendere la sua corsa fino alla stazione terminale del Granatello a Portici ove avvenne la cerimonia di inaugurazione.

Il primo treno era trainato da una locomotiva con tender tipo Patentée, a tre assi liberi di cui un motore di potenza pari a 65 CV (la "Vesuvio"

del tipo "Longridge", mentre il modello "Bayard" arrivò il 1 Dicembre 1839). Il convoglio ferroviario era composto dalla carrozza reale e da vetture di varie classi fino alla terza. In seguito vennero utilizzate anche carrozze aperte a panche, i "char-a-bancs", in napoletano "sciaraballo", e le relative vetture bagagliai. Il percorso venne compiuto in nove minuti e mezzo tra ali

di folla esultante. La prima tratta ferroviaria non ebbe fermate intermedie.

Nel 1840, in una area fra la ferrovia ed il mare denominata "Pietrarsa", agli attuali confini dei comuni di Napoli e San Giorgio a Cremano, sorse un grosso opificio per la costruzione e la revisione delle locomotive a vapore e delle carrozze. Il complesso ospitava anche una scuola di addestramento per i macchinisti.

Nel 1840 la ferrovia venne prolungata fino a Torre dell'Annunziata e nel 1842 veniva inaugurato il tronco successivo fino a Castellammare con una fermata intermedia a Torre del Greco. Il 18 Maggio 1844 la ferrovia venne ulteriormente prolungata da Torre dell'Annunziata a Nocera con fermate a Pompei, Scafati, Angri e Pagani. Il 31 Luglio 1858 la ferrovia raggiunse La Cava (Cava dé Tirreni, mentre il 31 Luglio del 1860 raggiunse Vietri di Salerno.

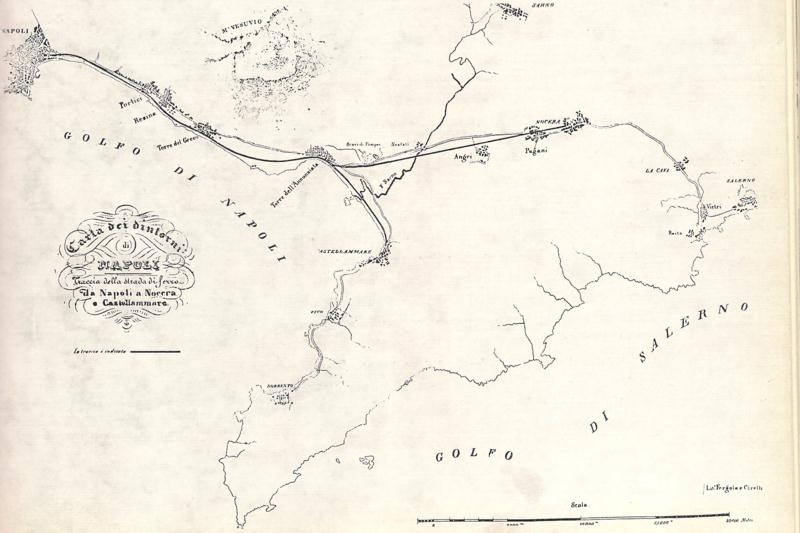

Planimetria della linea ferrata Napoli - Castellamare - Nocera

Alla fine dell'Ottobre 1839 la ferrovia napoletana aveva trasportato c.a. 58.000 viaggiatori che fruttò alle casse un utile netto pari al 14% da indurre la compagnia ferroviaria a ribassare i prezzi. Nel 1840 il nuovo piano tariffario prevedeva dei biglietti ridotti per i cittadini meno abbienti «alle persone di giacca e coppola, alle donne senza cappello, ai domestici in livrea ed ai soldati e bassi ufficiali del Real esercito». Solo verso il 20 Maggio 1866 la linea fra Napoli e Salerno venne finalmente completata, ma nel frattempo, con l'avvento del nuovo stato unitario italiano, la gestione delle Strade Ferrate Napoletane era stata assorbita dalla Società per le Strade Ferrate Meridionali.

Illustri ospiti provarono la nuova innovazione tecnologica tra cui Papa Pio IX°, in esilio a Gaeta. In data 8 Settembre 1849 accompagnato da S.M. Re Ferdinando II° salì per la prima volta su di un treno percorrendo la tratta linea da Portici a Pagani. La locomotiva venne guidata personalmente dall'ing. Bayard. Tale fu l'entusiasmo che Pio IX° espresse innanzi i presenti la volontà di realizzare una strada ferrata nello Stato Pontificio.

Un secondo tronco ferroviario direttamente finanziato dall'Amministrazione borbonica collegò Napoli a Caserta nel 1843 ed a seguire nel 1844 Capua. Il tronco Nola – Sarno - Sanseverino venne dato in appalto nel 1853 con la previsione di proseguire per Avellino. Il 16 Aprile 1855 S.M. Ferdinando II° apponeva la firma su due decreti approntati dal Direttore di Stato dei Lavori Pubblici Salvatore Murena con cui si dava la concessione al signor Emmanuele Melisburgo di costruire una strada ferrata da Napoli a Brindisi e per la costruzione della ferrovia che andava a portare la strada ferrata negli Abruzzi fino al Tronto e prevedendo pure delle diramazioni una per Ceprano, una per Popoli, una per Teramo ed un'altra per Sansevero………

La linea Napoli – Capua doveva essere prolungata a Cassino per essere allacciata alla ferrovia pontificia. La linea Napoli - Avellino doveva proseguire da un lato per Bari – Brindisi - Lecce, da un altro per la Basilicata e Taranto. Furono programmate anche le linee per Reggio e la tratta da Pescara al Tronto. In Sicilia vennero previste le linee Palermo – Catania - Messina, e Palermo – Girgenti - Terranova.

Di quanto statuito non venne eseguito alcun binario, le province rimasero isolate. Il collegamento alla capitale rimaneva ancora effettuato tramite diligenze: otto giorni per Lecce e per l'Aquila, ben dodici per Reggio.

Il 16 Gennaio 1956 il treno a vapore raggiunse Sarno, annunciata all'orizzonte dalla nuvola di fumo nero e dal ritmico fischio. I cronisti dell'epoca riportavano "Sarno esultava, mille e mille bandiere garrivano al vento da ogni balcone, da ogni finestra. Dal Castello colpi di mortaretti. Musiche per le vie rigurgitanti di popolo in festa. Il treno entrò lucido d'acciaio e di ottoni, fumando, strepitando, nella stazione nuova, fra le commosse acclamazioni d'innumerevole folla. Tutte le autorità erano sul posto; v'era anche il Vescovo Monsignor Fertítta….".

Il percorso di 27 Km. che la separano da Cancello venne coperto in appena mezzora. Ad attendere la macchina sbuffante: il Capo Stazione, un Ricevitore, un Guardia magazzino, due Commessi e due Controllori di porte, tutti eleganti nelle nuove divise. La locomotiva era una "Buddicom" di costruzione inglese del 1843, diretta erede della "Bayard".

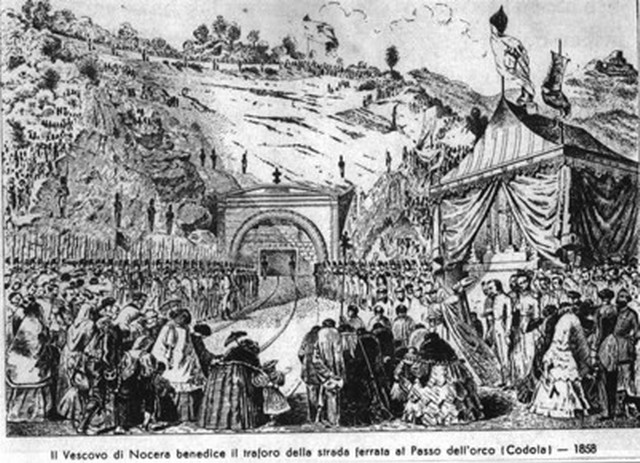

Altra primogenitura del Regno delle Due Sicilie fu il primo tunnel ferroviario, la galleria dell'Orco, inaugurata il 31 Maggio del 1858, ma andò in esercizio solo dopo la caduta dei Borboni. Il 17 Febbraio 1861 a collegamento della linea ferroviaria Capua – Cancello - Sarno verso Sanseverino, sulla vie delle Puglie, metteva in comunicazione, tra la collina di Torricchio lato Nocera e la collina di Santa Apollinare dalla parte opposta, la valle del Sarno con quella di Sanseverino.

Nel giorno dell'inaugurazione la galleria fu rischiarata con 5.000 lumi affinché gli invitati attraversassero i 442,55 metri di lunghezza, mentre il convoglio venne tirato a mano per l'intero percorso. Allo sbocco del tunnel, lato Nocera, si trovava la vecchia stazione di Codola.

Il 18 Febbraio 1861 a Torino Re Vittorio Emanuele II° al cospetto del primo Parlamento d'Italia eletto celebrava solennemente la sconfitta a Gaeta delle truppe borboniche e la fine del Regno delle Due Sicilie, lo stesso giorno veniva inaugurata la stazione di Sanseverino. Era presente alla solenne cerimonia nella piccola stazione a rappresentare il governo sabaudo: S.A.R. Eugenio di Savoia Principe di Carignano, Grande Ammiraglio della Real Marina Sarda e Luogotenente del Re per le Province Meridionali.

L'evento venne narrato dal "Giornale Ufficiale del Regno" che da pochi giorni era subentrato al borbonico "Giornale del Regno delle Due Sicilie". Alle Stazioni di Cancello, Nola, Palma, Sarno e San Giorgio, tutte parate a festa, il passaggio del Principe fu salutato dalle acclamazioni delle guardie nazionali e della numerosa popolazione accorsa. Il convoglio fece sosta all'ingresso del tunnel di Codola per permettere alle prime autorità civili e militari della provincia di Salerno di rendere omaggio al Principe Luogotenente, il quale volle percorre il tunnel a piedi. Ripreso il viaggio col locomotore in meno di mezz'ora giunse a Sanseverino.

Il 7 Novembre 1861 venne attivata la linea Capua – Presenzano. In seguita la linea assieme a quella della Cancello – Sanseverino venne data in gestione alla Società delle Strade Ferrate Romane. L'ultimo tronco a collegamento con lo Stato Pontificio, come da accordi del 1859, doveva essere eseguito dal governo borbonico. Ma gli accadimenti del 1860 fecero, ovviamente, ritardare i lavori. La tratta venne completata dall'amministrazione del nuovo stato unitario.

Anche l'eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi durante la spedizione dei "Mille", giunto a Salerno era in attesa degli eventi, che portarono alla sconfitta di Gaeta delle truppe borboniche, per recarsi a Napoli. Per la prima volta nella sua vita, decise di prendere il treno.

Così il 7 Settembre 1860 partì da Vietri di Salerno verso le 9,30 del mattino, sostando lungo il percorso solo per salutare la gente che l'acclamava. A Nocera fu il personale ferroviario a nascondere alcuni soldati bavaresi della retroguardia borbonica per far passare il treno della rivoluzione. Giunto alla stazione di Portici si ritenne pericoloso proseguire col treno verso Napoli. Il nostro eroe raggiunse la capitale borbonica a cavallo ricevendo una accoglienza trionfale. Il 15 Ottobre 1860 Giuseppe Garibaldi artefice dell'unità dell'Italia fu anche il liquidatore delle Strade Ferrate Napoletane. Instaurata da circa un mese a Napoli la Dittatura annullò tutte le convenzioni in essere stipulando una nuova convenzione con la società livornese Adami&Lemmi.

Le cronache dell'epoca riportano un incidente accorso al re Ferdinando II°. Prima del 1848 dopo aver assistito al miracolo durante la funzione religiosa del santo patrono di Napoli San Gennaro, S.M. al ritorno con la carrozza reale giunse alla stazione di Cancello per prendere il treno per ritornare alla reggia di Caserta. Il macchinista Antonini non notando la carrozza reale ferma sui binari stava provocando il primo disastro ferroviario. Il capo macchinista Coppola riuscì ad evitare con prontezza il disastro causando solo lievi danni alla carrozza reale. Il re informato dell'accaduto dal Coppola stesso per lo scampato pericolo pregò inginocchiato sui binari il santo protettore. Il Coppola venne invitato per il giorno seguente alla reggia. Ma l'indomani venne recapitato al Coppola, prima che potesse recarsi alla reggia, una polizza di ben trecento ducati, ma il Coppola si mostrò contrariato. Ferdinando II° saputo dell'accaduto fece venire il Coppola alla reggia, il quale, per nulla intimorito, confermò il suo disappunto. L'eroico macchinista mise in evidenza che più del denaro teneva ad essere al cospetto del sovrano. S.M. aggiunse al salario del suo salvatore dieci ducati con somma soddisfazione dello stesso Coppola.

Nel 1860, al momento dell'annessione al Piemonte, erano in funzione 128 km di ferrovia, la maggior parte della rete rotabile si trovava nell'odierna Campania. Altri 132 erano in costruzione od in preparazione con gallerie e ponti già realizzati.

A celebrazione dell'inaugurazione della prima ferrovia italiana ed unica testimonianza fu una medaglia metallica fatta coniare in Francia dall'ing. Bayard avente forma ottagonale, recante al dritto l'effige sovrana giovanile di Ferdinando II° di Borbone avente nel giro ''FERDINAND II ROI DES DEUX SICILES''. Al rovescio è rappresentata una locomotiva che riproduce il modello "Vesuvio" e nel giro ''CHEMIN DE FER DE NAPLES A NOCERA ET CASTELLAMARE''.

Infine diamo un breve elenco delle locomotive a vapore in esercizio all'epoca: Vesuvio e Longridge il 3 Ottobre 1839, Bayard il 1 Dicembre 1839, Aquila il 1 Luglio 1840 tipo francese, Saint Quintin, Verges assemblata su modello lnglese consegnata tra 1842 e 1844, Pietrarsa, Papin, Pompei, Sorrento, Ercole, Parigi, Lampo, Veloce, Freccia, Corsi, Robertson, Maria Teresa, Etna e Partenope di costruzione Longridge.

IL SERVIZIO POSTALE

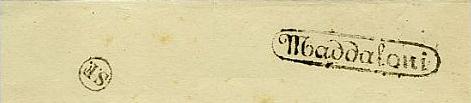

Fin dal 1845 alcune corrispondenze avevano usufruito del nuovo sistema di comunicazione, aventi al recto il bollo lineare con data lineare, tipo NAP.1848/16/DIC, e l'ovale STRADA FERRATA E CAMINO DI FONDI, al verso un timbro in cartella con gli angoli smussati STRADA FERRATA FERDINANDA.

![]()

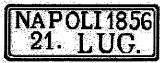

Tali bollature venivano impresse per sulla corrispondenza in transito, in arrivo o diretta, sulla tratta Napoli – Capua, inoltrate sulla strada di Roma, il camino di Fondi. Successivamente gli addetti del servizio postale vennero dotati di un nuovo bollatore con datario che andava a sostituire il precedente ''Strada Ferrata Ferdinanda'', di foggia rettangolare in cartella ad angoli arrotondati con le scritte su due righe.

Anche tale bollo veniva impresso sulla corrispondenza usando dell'inchiostro rosso, come per i precedenti tipi. Per il servizio postale ambulante occorre attendere il 1857.

Il Real Decreto n°4528 del 4 Novembre 1857, firmato a Gaeta dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze S. Murena e dal Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri Ferdinando Troja, dava vita alle norme che disciplinavano il servizio postale sulle strade ferrate ''.... possa il pubblico, oltre ai ordinari corsi di posta, goder pure il vantaggio di più rapide e frequenti spedizioni e ricezioni di corrispondenza epistolare nei paesi siti lungo le linee delle strade ferrate attualmente in servizio ......... nei nostri Domini al di qua del Faro;'' ed all'articolo 1: "E' approvato l'annesso Regolamento provvisorio per un servizio straordinario di corrispondenza postale col mezzo delle strade ferrate attualmente in esercizio".

Il Regolamento richiamato prevedeva che tutti coloro i quali volevano servirsi del servizio postale della strade ferrate dovevano apporre sulle missive la dicitura ''per la strada ferrata'' e gittarle nella buca dell'Amministrazione generale delle poste o quelle delle officine di posta secondarie site lungo il percorso ferrato (art. 1). Gli addetti al servizio nella lavorazione della posta dovranno timbrare le missive, dirette a' paesi di fermata delle stazione delle strade ferrate, col marchio S.F. ''Strade Ferrate''.

Le spedizioni della corrispondenza erano previste in due parti antimeridiana e pomeridiana, a secondo delle stagioni (art. 2). Tale obbligo era dovuto anche dalle officine secondarie poste lungo la strada ferrata (art. 3). Le spedizioni saranno accompagnate da appositi fogli circostanziati in osservanza della disposizioni regolamentari (art. 4) Il personale addetto (art. 5) era così composto: 4 Corrieri di ferrovia e 2 supplenti che venivano pagati otto ducati i primi mentre i secondi ducati quattro. Ad ogni fermata i corrieri, affinché ci sia una celerità e puntualità nella lavorazione della posta, dovranno dare e ricevere i plichi postali, tale scambio avveniva con il pedone della posta interna. All'art. 7 si disciplinava la verifica da parte del personale sulla regolarità della tassazione della posta. All'art. 8 sulla celerità di consegna, era d'obbligo da parte del mittente scrivere a carattere intellegibile il domicilio del destinatario. Per le lettere a domicilio queste saranno in seguito spedite dall'ufficio postale corredate di un cartellino sul quale, in calce, il destinatario apporrà la sua firma. Allorquando per dei validi motivi non sussisteva la possibilità di inoltro della posta al destinatario, questa veniva celermente respinta all'ufficio postale mittente affinché possa essere instradata alla vera destinazione (art. 9). Per le ispezioni di verifica, controlli e perquisizioni non era stato previsto specifico personale interno, ma tale ufficio poteva essere espletato, senza nessuna autorizzazione preventiva dall'amministrazione generale delle poste, dagli agenti di pubblica sicurezza (art. 10). La responsabilità del personale postale era uniforme per qualsiasi tipo di trasporto postale in uso. All'art. 11 si prevedeva che le responsabilità del personale subalterno ricadranno direttamente sui maestri posta, sugli intraprenditori di messaggerie e di vetture per ogni tipo di contravvenzione comminata ai loro postiglioni, pedoni, conduttori e corrieri.

Il Ministro delle Finanze con protocollo n°3120 del 12 Dicembre 1857 indirizzava al direttore della Strada di Ferro quattro copie del regolamento ed ordinava di provvedere per dei wagons pei Corrieri, nasceva l'ufficio ambulante. Il 19 della stesso mese con protocollo n°3202 si disponeva la spesa di ducati 17.50 per la manifattura di 25 bolli recanti le iniziali S.F. (Strada Ferrata). Venne incaricato il Masini. Questi bollatori entrarono in uso con la serie dei francobolli del regno borbonico. I bollatori in parola essendo stati incisi separatamente, presumibilmente in ottone, ebbero diversa foggia. I bollatori S.F. vennero impressi coll'inchiostro nero o grigio-nero dalle varie officine di poste con la variante rossiccio a Napoli ed oltremare a Salerno. Rari sono i casi questo bollo era usato anche come annullatore dei francobolli sia su quelli borbonici che sui francobolli approntati dal regno sabaudo per le Province Napoletane.

Una particolarità riguarda Salerno in quanto la tratta ferrovia arrivò solo verso il 1860 ma sono noti inoltri di lettere per le strade ferrate fin dal 1858. Partite da Salerno ed inoltrate con la ferrovia in Vietri di Salerno.

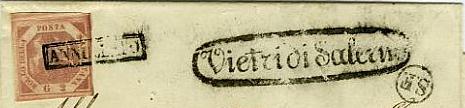

Nel periodo 1858 -1860 a Torre dell'Annunziata non venne insediato alcuna officina di posta, quindi non essendo in dotazione il timbro in cartella ANNULLATO, i francobolli sulle missive venivano annullate o con il timbro ovale recante la dicitura del comune o con il bollatore S.F.

Nel 1863 sull'Ambulante Napoli – Isoletta venivano usati due timbri con i quali la corrispondenza veniva bollata dal mese di Maggio. La nascita di questo servizio ambulante tendeva a far si che si andassero ad eliminare, lungo il camminamento, tutte le cause di ritardo nella lavorazione della posta, e la relativa giacenza, ed il percorso del servizio della diligenza per la strada passante per Terracina. Tale Ambulante venne soppresso alla fine del 1870, nonostante esplicasse un servizio molto attivo. Venne sostituito nei primi mesi del 1871 dall'Ambulante Napoli – Roma, operante sulla nuova linea unificata italiana.

Ultima annotazione. Anche gli uffici postali ricadenti lungo la strada ferrata apponevano sulle missive, giunte in ritardo per essere lavorate ed istradate al servizio Ambulante, un bollo lineare a due righe ''Dopo la partenza''.

![]()

Avviso dell'Amministrazione Generale delle Poste Napoletane col quale si avvisa che la nuova ferrovia da Napoli a Caserta e Capua sostituirà i corrieri a cavallo nel trasporto della corrispondenza.

| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |